なぜ電流はプラスからマイナスに流れるの?

電気の授業や理科の教科書で、「電流はプラスからマイナスに流れる」って習った記憶、ありませんか?

でもちょっと待って!電子はマイナスで、実際には電子がマイナスからプラスに向かって動いているんじゃなかったっけ?

この「電流の流れる向き」と「電子の動き」が逆という謎、モヤモヤしたまま放置されがち。でも実は、これには歴史的な理由があるんです!

このページでは、そんな電流の向きの秘密について、わかりやすく解説していきます。

|

|

|

「電流が流れる」ってどういうこと?

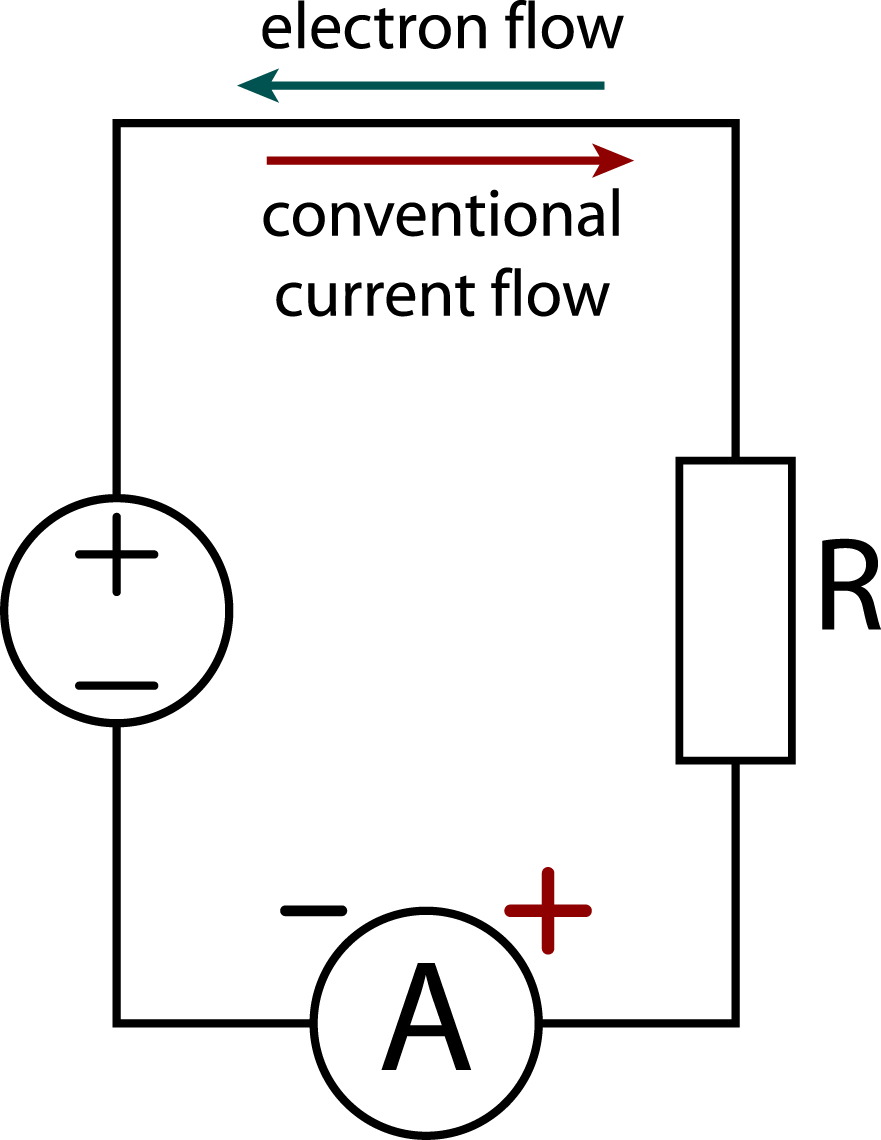

電子の流れと電流の向きの違い

赤い矢印(右向き)→「電流の向き(従来の定義)」

青い矢印(左向き)→「電子の流れの向き(実際の電荷の移動方向)」

出典:Photo by jjbeard /Wikimedia Commons Public Domainより

まず押さえておきたいのは、「電流が流れる」とは何かという基本です。

これは難しく考える必要はなく、 電荷──つまり電気をもった粒が動いている状態を指します。

ここまでは、わりと素直ですよね。

でも問題は、 「どっち向きに動いていると考えるのか」。

実際の回路の中では、動いている主役は電子(マイナスの電荷)です。

電子は、 マイナス極からプラス極へ向かって移動しています。

……なのに教科書には、 「電流はプラスからマイナスへ流れる」

と書いてある。

ここで一度、「ん?」ってなりますよね。

動いている向きと、説明されている向きが、 真逆なんですから。

理由は「電気の向き」を決めたのが電子の発見前だったから!

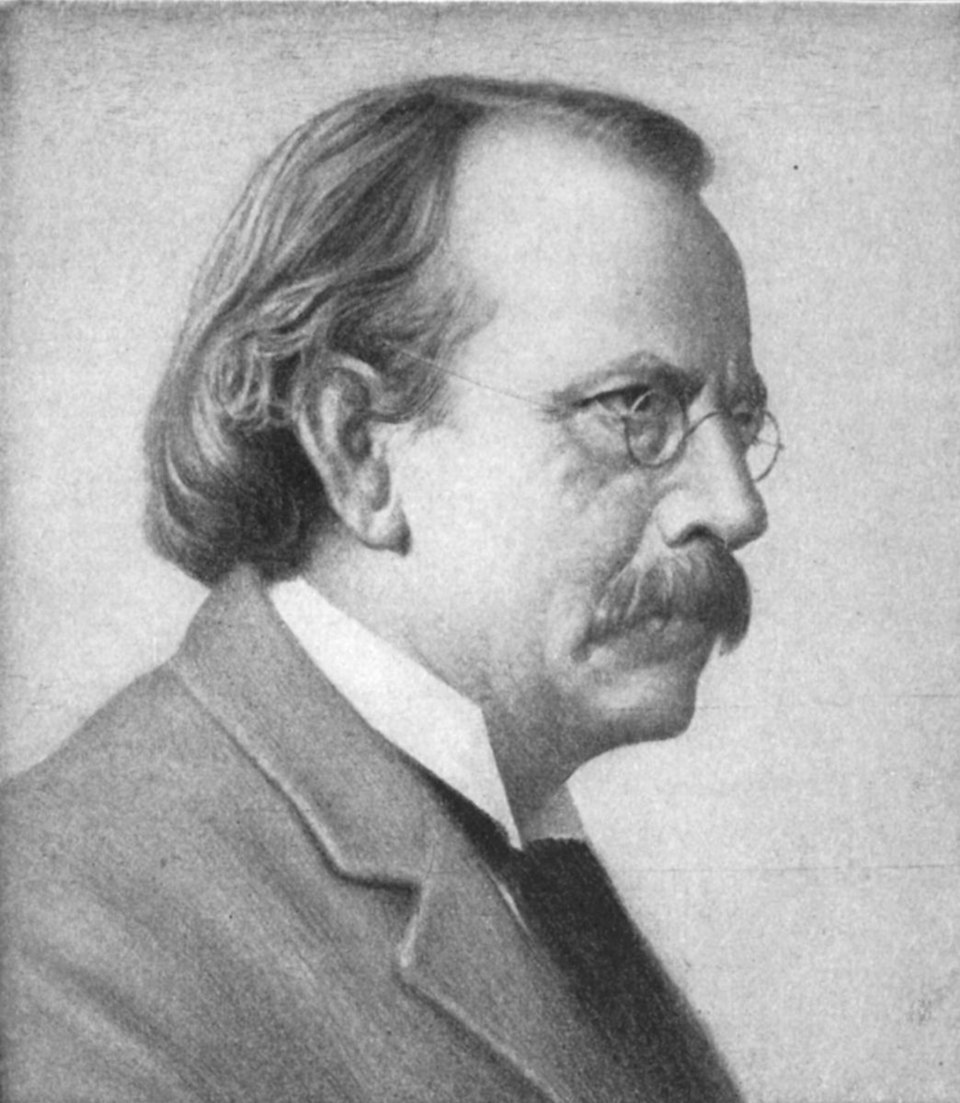

電子の発見者J.J.トムソン(1856 - 1940)

陰極線の研究から負の電荷をもつ粒子(電子)を示し、電流の向きの理解に大きく関わった。

慣習の電流方向(+→−)と電子の流れ(−→+)が逆になる背景がここにある。

出典:『Jj-thomson2』-Photo by Benjamin Crowell/Wikimedia Commons Public domain

このズレ、実は単なる言い間違いでも、誤魔化しでもありません。

理由はとても歴史的。

電流の向きの定義は、電子の正体がわかる前に決められたんです。

18世紀ごろ、電気の研究が本格化し始めた時代。

当時はまだ、電子という存在は知られていませんでした。

そこで研究者たちは

「電気はプラスの何かが移動している」

という前提で話を組み立てます。

その流れで──

「電流はプラスからマイナスへ流れる」

という約束が、先に決まってしまったわけです。

その後、19世紀になってから

「実際に動いていたのはマイナスの粒子=電子」

だと判明します。

ただしその時点で、すでに数式も理論も教科書も、すべて「プラス→マイナス」の向きで完成済み。

ここで向きを全部ひっくり返すと、 あらゆる式と説明を作り直す必要が出てしまう。

さすがに現実的ではありません。

その結果、 実際の動きとは違っていても、「電流はプラスからマイナスへ流れる」という定義が、そのまま使われ続けている

という状態になったんですね。

電気回路では「見かけの流れ」が大事

ここ、少しややこしく感じるところですが、理解のコツはとてもシンプルです。

実際に動いている粒と、 電流として扱う向きは、 別ものとして考える。

まずはここを押さえておきましょう。

電気の世界では

「何が本当に動いているか」

と

「計算や説明でどの向きを使うか」

を、あえて切り分けて考えています。

よって、回路図や教科書では、次のように整理されています。

- 電子の流れ:マイナス(−) → プラス(+)

- 電流の向き:プラス(+) → マイナス(−)

一見すると真逆。

でも、これでいいんです。

ここから、それぞれの意味をもう少しだけ噛み砕いてみましょう。

![h4]()

金属の中で実際に移動しているのは、電子と呼ばれるマイナスの粒です。

電池をつなぐと、電子はマイナス極から押し出され、プラス極へと流れ込んでいきます。

これは物理的な事実で、実験的にも確認されています。

![h4]()

一方で、電流の向きは計算や理論を整理するためのルール。

プラスからマイナスへ流れるものとして扱うことで、回路の式や法則が、すっきり統一された形で使えるようになっています。

電流とは、実際の粒の動きを表すものではなく、「こう考えると都合がいい」という見かけの流れなのです。

この考え方を採用しているからこそ、回路図は世界中どこでも同じルールで読めますし、機械や電子機器の設計もスムーズに進みます。

電子の流れと電流の向きは、役割が違います。実際の動きは電子、計算や設計で使うのが電流の向き。この“お約束”を理解していれば、電気回路は一気にわかりやすくなります。

「電流はプラスからマイナスに流れる」ってのはよ、電子が発見される前に決められた“お約束の方向”だったんだぜ!実際は逆向きに電子が動いてるけど、今でも昔のルールが使われてるってわけよ♪

|

|

|