電気と火の違いと関係

電気と火。

どちらも、「危ない」「強い」「扱いには注意」

そんなイメージを持たれがちですよね。

感電に火傷──1歩間違えると大事故になりかねない要因だからこそ、少し怖い存在として並べて語られるのも自然です。

でも冷静に見てみると、このふたつ、見た目も仕組みも、実はかなり違います。

同じエネルギーなのか。

それとも、まったく別の性質をもつ存在なのか。

・・・今回はこうした論点に立脚し、電気と火の違いをはっきりさせつつ、どこに共通点があり、どこでつながっているのかを、順番に見ていきましょう!

|

|

|

電気は目に見えないエネルギー

電気は、基本的に目では見えません。

色も形もなく、音もしない。

それなのに、確実に存在し、世界のあちこちを動かしています。

見えないからこそ、実感しにくい。

でも、止まった瞬間に一気に不便になる。

そんな不思議な存在です。

![h4]()

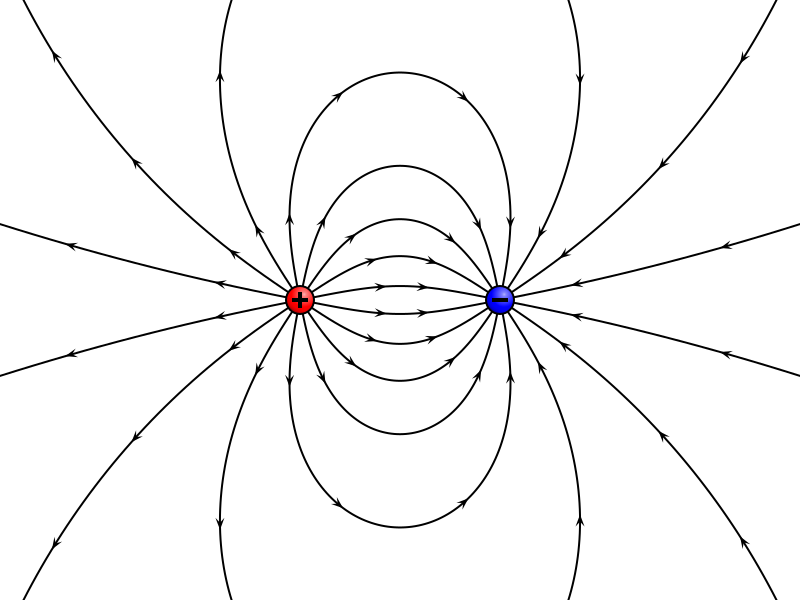

電気の正体は、電子の動きです。

プラスとマイナスの電荷をもつ粒子が、引き合ったり、反発したり、その結果として移動する。

この「動く」「影響を与える」という性質が、電気の根っこにあります。

電子が動いたり、まわりに力を及ぼしたりする現象全体を、電気と呼びます。

まずは、ここを出発点として押さえておきましょう。

![h4]()

電気は、そのままの姿では見えません。

ですが、条件がそろうと、別の形に変わって表に出てきます。

例えば──

- 電球が光る。

- ヒーターが熱くなる。

- モーターが動く。

これらはすべて、電気エネルギーが光や熱、運動といった形に変換された結果。

電気は、姿を変えるのがとても得意なエネルギーなのです。

![h4]()

スイッチが切れているとき。

回路がつながっていないとき。

電気は、そこにあっても目に見えません。

静かに。

ひっそりと。

まるで眠っているかのよう。

けれど、回路がつながり、条件が整った瞬間。

一気に働き出す。

この切り替えの速さも、電気ならではの特徴です。

電気は、電子の動きによって生まれ、ふだんは見えない形で世界を支えているエネルギーです!

火は燃えることで生まれる現象

一方の火は、とても分かりやすい存在です。

- 見える。

- 熱い。

- 触ると危ない。

感覚的にも、すぐに理解できる。

電気と比べると、正体がつかみやすいエネルギーと言えるでしょう。

![h4]()

火は、燃焼という化学反応によって生まれます。

- 木

- 紙

- ガス

こうした燃える物質が、空気中の酸素と結びつく。

その反応の過程で、エネルギーが一気に解放され、光と熱として現れます。

火は、物質が燃えることでエネルギーを放出する現象。

ここが、火のいちばん大きな特徴です。

![h4]()

火には、必ず酸素が必要です。

- 酸素が供給されている間は燃え続ける。

- 空気を遮断すれば、あっさり消える。

ろうそくにフタをかぶせると消えるのは、このためですね。

これは、電気との大きな違いのひとつ。

電気は空気がなくても働きますが、火はそうはいきません。

![h4]()

火には、はっきりとした「姿」があります。

- ゆらゆら揺れる炎。

- 赤や黄色の光。

- 条件によっては、青く燃える炎。

これらはエネルギーが、そのまま「見える形」で現れている結果。

これが、電気にはない火のわかりやすさの理由です。

火は、物質が燃えることで光と熱を生み出す、目に見えて理解しやすい現象です!

電気と火は熱や光でつながっている

ここまで整理してくると、電気と火の違いは、かなりはっきり見えてきました。

成り立ちも、仕組みも、性質も違う。

でも実は、まったく無関係というわけではありません。

ちゃんと、共通点も存在しています。

![h4]()

ライター。

ガスコンロの点火装置。

これらは、電気の力で火を起こす仕組みです。

電気が火花を生み、その火花が燃料に着火する。

直接燃えているのはガスや燃料ですが、スタートの合図を出しているのは電気です。

電気は、条件がそろうと火を生み出す引き金になる。

電気そのものは燃えていなくても、火を始める役割はしっかり果たしています。

![h4]()

電気ストーブ。

焚き火。

仕組みはまったく違いますが、私たちが感じる結果はよく似ています。

どちらも、 熱を出し、 光を放つ。

だからこそ、体感だけで見ると、電気と火は似た存在に見えやすいのです。

![h4]()

電気は、電子の動きによる現象。

火は、燃焼という化学反応。

確かに原因は違います。

でも、 エネルギーを取り出して利用するという役割は共通しています。

そのため

- 暖をとる。

- 調理する。

- 明るさを得る。

こうした場面では、電気と火が代わりに使われることも多いのです。

電気と火は仕組みこそ異なりますが、熱や光を生み出すという点で深くつながっています!

電気は、目に見えない電子の動きとして働く存在。

回路の中や物質の中で、静かに力をやり取りしています。

一方の火は、目に見える燃焼の現象。

物質が酸素と反応し、光と熱を放ちながら燃え続ける、とても分かりやすいエネルギーです。

同じものではありません。

でも、私たちの暮らしの中では

- 暖める。

- 明るくする。

- 調理する。

といった、よく似た役割を担っています。

電気と火は正体は違っても、人の生活を支える場面では似た働きをしている。

ここが、混同されやすいポイントでもあります。

この違いと関係を知っておくと、

- なぜ電気は感電が危険なのか。

- なぜ火はやけどや火災につながるのか。

その理由が、ちゃんと理屈で見えてきます。

そして同時に、なぜ場面によって

電気と火を使い分けてきたのか。

その意味も、少しクリアに感じられるようになるはずですよ!

電気と火ってのはよ、どっちも熱や光を生むけど、ひとつは粒の動きで、もうひとつは化学反応っていう全く違う仕組みでできてんだぜ!だけどその力が似てるからこそ、電気は火の代わりにガンガン活躍してんだよな!

|

|

|