電気が流れる仕組みとは?

スイッチを入れると電気が流れる。それって当たり前のようで、実はとっても奥が深いんです。

パチッと押したその瞬間、何が起きているのか。目には見えないけれど、ちゃんとした仕組みが動いています。

ここで扱うのは、「電気が流れる仕組み」というテーマ。言い換えるなら、電子が動くことでエネルギーが伝わる現象のことです。

電気とは、電子が静かに、でも確実に動くことで成り立っているエネルギーの受け渡しなのです。

難しい数式や専門用語は、いったん横に置いておきましょう。

「なるほど、そういうことか」と感覚でつかめるところから、やさしく見ていきますね。

普段は何気なく使っているスイッチ。

その裏側をのぞいてみると、ちょっとワクワクする世界が待っています。

|

|

|

電気が流れるってどういうコト?

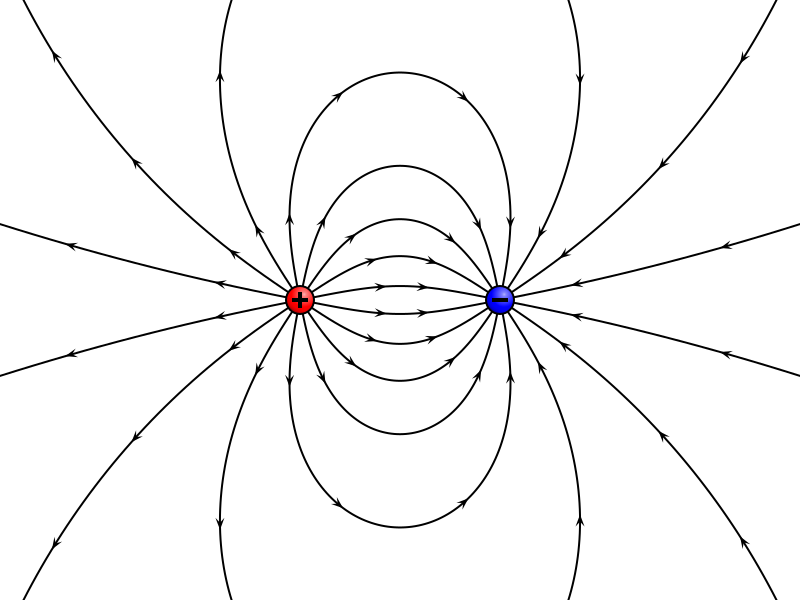

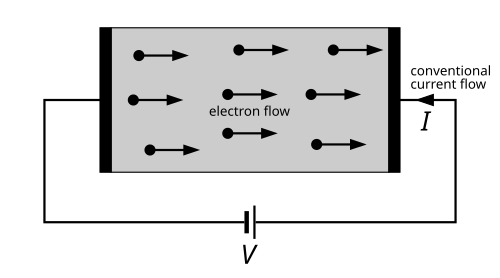

電圧差で押される電子の流れ

電圧は電荷の位置エネルギー差(高い→低いへ動く)。

その差があると電子はマイナス側からプラス側へ漂う。

電流の向きは慣習で電子と逆向きに描かれる。

出典:『Electron flow in a conductor』-Photo by inductiveload / Wikimedia Commons Public domain

「電気が流れる」って聞くと、なんとなくフワッとしてつかみにくいですよね。

でも正体を分解すると、話はかなりシンプルになります。

ポイントになるのは、この2つ。

- 電子

- 電圧

この2役がそろったとき、はじめて「電気が流れている状態」が成立します。

電気が流れる正体は、「電子が、電圧に押されて動いている」ただそれだけです。

では、それぞれが何をしているのか、順番に見ていきましょう。

![h4]()

まず、「電気が流れる」とはどういう状態か。

これはズバリ、電子(マイナスの電気をもつ小さな粒)が、一定の方向に移動し続けているということです。

電線の中では、金属の中に存在する自由電子が、スイスイと動ける状態になっています。

この電子たちが、次から次へと移動しながら、エネルギーを運んでいく。

この電子の集団移動こそが、私たちが呼んでいる電流なんですね。

電子1個1個はとても小さくて地味ですが、数が集まると、ライトを光らせたり、モーターを回したりするほどの力になる。

ここが電気の面白いところです。

![h4]()

とはいえ、電子は勝手に動き出すわけではありません。

ちゃんと動き出す理由があります。

それが、電圧。

電池やコンセントは、この電圧を生み出す装置です。

電池で言えば、プラス極とマイナス極のあいだに電位差があり、その差が、電子を押し出す力になります。

川で言えば、高いところと低いところの差。

差があるから、水が流れる。

電気も、まったく同じ理屈です。

つまり、回路の中では──

- 電圧がある → 電子に「動け!」という指示が出る

- 導線がつながっている → 電子が通れる道ができる

- 電流が流れる → 電子が移動し、機械や回路が働く

この流れがそろって、はじめて電気は仕事をしてくれます。

電子だけあってもダメ。

電圧だけあってもダメ。 両方そろって、道がつながっている。

これが「電気が流れる」という現象の正体なんです。

電気が流れないものもある!

ここまで読むと、「電子が動けば電気が流れるんだな」

というイメージができてきたと思います。

でも実は、 どんな物でも電気が流れるわけではありません。

ここが、もうひとつの大事なポイント。

電子がスイスイ動けるかどうかで、物質は大きく2種類に分けられます。

- 導体:電子が自由に動ける(例:金属)

- 絶縁体:電子が動きにくい(例:ゴム・プラスチック)

電気が流れるかどうかは、「電子が動ける道があるか」で決まります。

![h4]()

鉄道用セラミック絶縁体

鉄道の架線支持に使用されるセラミック製の絶縁体

この違いをうまく使っている代表例が、私たちの身近にある電線です。

電線の中身:電気を通すための「導体」

電線の中身には、銅やアルミといった金属が使われています。

これらは電子が自由に動けるため、電気を効率よく運ぶことができます。

つまり、電子にとっての高速道路みたいな存在ですね。

電線の外側:安全を守る「絶縁体」

一方、電線の外側を覆っているのは、ビニールやゴムなどの絶縁体。

ここでは電子がほとんど動けないので、電気が外に漏れ出すのを防いでくれます。

触っても感電しにくいのは、この絶縁体のおかげなんです。

電気を安全に使うためには、導体で電子の通り道をつくり、絶縁体で不要な流れを止めることが欠かせません。電子が「どこを通っていいか」をきちんと整える。それが電気の基本設計なんですね。

電気が流れる条件をまとめると?

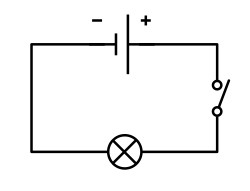

電流が流れる条件を示す閉回路

電気が流れるには電圧差が必要。

さらに導線がつながり回路が閉じていること。

スイッチが切れると流れは止まる。

出典:『Simple-electric-circuit』-Photo by MikeRun/Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

ここまで読んできた内容を、最後にギュッと整理しておきましょう。

電気が流れるために必要なのは、実はたったの3つだけです。

- 電源があること(電池やコンセント)

- 電子の通り道がつながっていること(回路が閉じている)

- 道に導体が使われていること(銅線など)

どれかひとつでも欠けると、電子は動けず、電気は流れません。

逆に言えば、この3点がそろえば準備完了です。

電気は「電源・道・素材」がそろったときにだけ、きちんと流れます。

では、それぞれの条件をあらためて見ていきましょう。

![h4]()

まず大前提になるのが、電源の存在です。

電池やコンセントは、電子を押し出すための電圧をつくる装置。

この「押す力」がなければ、電子はその場にとどまったまま動きません。

川で言えば、高いところと低いところの差。

差があるから、流れが生まれる。

電源は、その差をつくる役割を担っています。

![h4]()

次に重要なのが、電子が通れる道がちゃんと一周つながっているか。

スイッチが切れていたり、どこかで線が途切れていると、電子は途中で行き止まり。

その瞬間、電流はストップします。

回路が閉じているからこそ、電子は「行って帰って」を繰り返せる。

これが、電気が安定して流れる条件です。

![h4]()

最後は、通り道の素材。

電子がスムーズに動くには、 導体が使われている必要があります。

銅やアルミといった金属は、電子にとって走りやすい道路。

逆に、ゴムやプラスチックだけだと、電子はほとんど進めません。

だからこそ、導体と絶縁体を使い分ける設計が大切なんです。

電気が流れるためには、電源で押し出し、回路で道をつなぎ、導体で走りやすくする。この3つがそろって、はじめて電子は元気よく動き出します。電気のしくみは、意外と素直でわかりやすいんですね。

電気が流れる仕組みってのはよ、電子が「電圧の力」で導体の中をビュンビュン動きながら、ぐるっと回れる道(=閉じた回路)を通ってエネルギーを伝えてくってことなんだぜ!見えねぇけどちゃんとルールがあって、オメーの周りのあらゆる電化製品がその仕組みでガンガン動いてんだよ!

|

|

|