紙が電気を通さない理由

ノート、コピー用紙、段ボール。

毎日当たり前に使っている紙ですが、「紙に触れて感電した」という話は、まず聞きませんよね。

燃えやすくて、水にも弱くて、とても頼りなさそうな素材。

それなのに電気に対しては、意外と落ち着いた距離を保っています。

紙は「電気を止める素材」ではないのに、構造的に電気を通しにくい

この事実を知ると、紙の見え方が少し変わってきます。

この記事では

- 紙とは何か。

- なぜ電気を通さないのか。

- そして、その性質がどんな場面で使われてきたのか。

順を追って、やさしく見ていきましょう。

|

|

|

紙とは何か

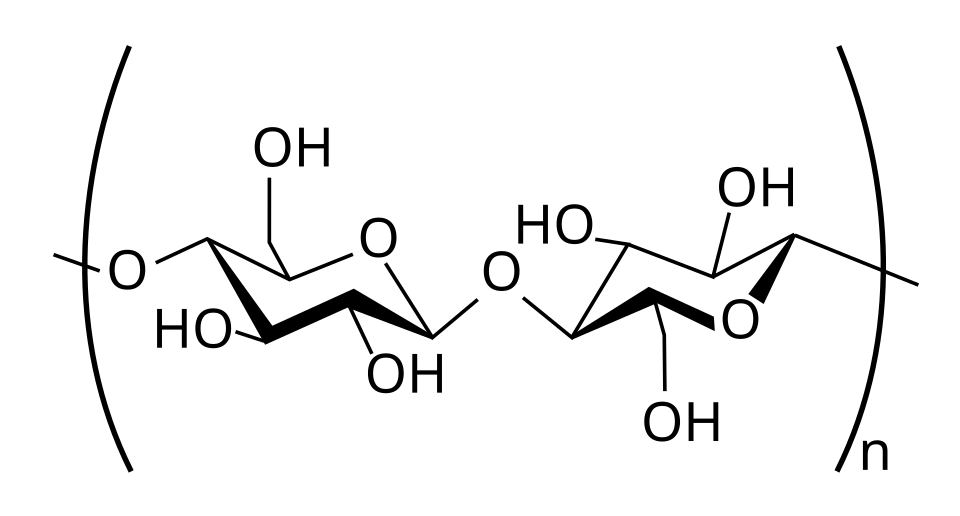

紙の主成分セルロースの化学構造

糖の鎖が規則的につながる高分子で、自由電子が動きにくく乾いた紙は絶縁体寄りになる。

出典:『Cellulose-2D-skeletal』-Photo by Slashme/Wikimedia Commons Public domain

まずは、紙という素材の正体から整理していきましょう。

薄くて、軽くて、簡単に折れたり破れたりする。

そんな印象が強い紙ですが、中身を見ていくと、意外なほど構造派の素材です。

見た目の頼りなさとは裏腹に、紙はちゃんと理由があって、その性質を持っています。

紙は「薄い固体」ではなく、繊維と空気でできた立体構造の素材です。

![h4]()

紙の主成分は、セルロース。

これは、木材などの植物繊維から取り出される 高分子化合物です。

セルロースの分子構造は、電子を自由に動かせないタイプ。

金属のように、電子が行き来できる仕組みは持っていません。

そのため、電気の観点で見ると、セルロースはかなり絶縁体寄りの素材。

紙が電気を通しにくい理由は、この時点で、もう半分くらい決まっているんですね。

![h4]()

もう一つ重要なのが、紙の形そのものです。

紙は、細かくほぐした繊維を水中で広げ、それを絡ませながら、薄いシート状に固めた素材。

つまり、板のように詰まった固体ではありません。

内部をよく見ると、 繊維と繊維のあいだに、無数の空気のすき間が存在しています。

この

- 繊維。

- 空気。

- 繊維。

- 空気。

という構造が、紙の軽さや、しなやかさを生み出していると同時に、電気にとっては、かなり厄介な環境を作っているわけです。

紙は「ただ薄い素材」ではなく、セルロース繊維と空気が絡み合った多孔質構造の物質だと考えると、その性質が理解しやすくなります。

紙が電気を通さない理由

では、ここからが本題です。

なぜ紙は、あれほど身近な素材なのに、電気に対してはほとんど反応しないのでしょうか。

答えはシンプルですが、ちゃんと中身を見ていくと、「そりゃ通らないよね」と納得できる理由がそろっています。

![h4]()

電気が流れるためには、電子やイオンが連続して移動できる環境が必要です。

金属のように、電子が原子のあいだを自由に行き来できれば、電流は自然に成立します。

しかし紙を構成しているのは、 セルロース分子。

この分子構造では、電子は原子同士の結合にがっちり束縛されていて、勝手に動き回れる余地がありません。

電子が

- 動かない。

- 移動しない。

- 流れにならない。

こういう電子が自由に動けない場所では、そもそも電流は成立しません。

これが、紙が電気的に「絶縁寄り」の素材として扱われる、もっとも根本的な理由です。

![h4]()

さらに、紙の内部構造も電気にとっては不利な条件です。

紙の中には、繊維と繊維のあいだに 大量の空気が含まれています。

この空気、実はとても優秀な絶縁体。

電気は、固体の中を連続して進むのは得意ですが、空気の層にぶつかると、一気に足止めされます。

紙の内部では

繊維 → 空気 → 繊維 → 空気……

という分断が、何層にも重なっている状態。

その結果、電気は途中で何度も遮られ、まとまった流れを作れなくなるんです。

紙はセルロースという素材そのものと、空気を多く含む内部構造の両方によって、電気を通しにくい条件がそろった素材だと言えます。

絶縁体としての紙の利用

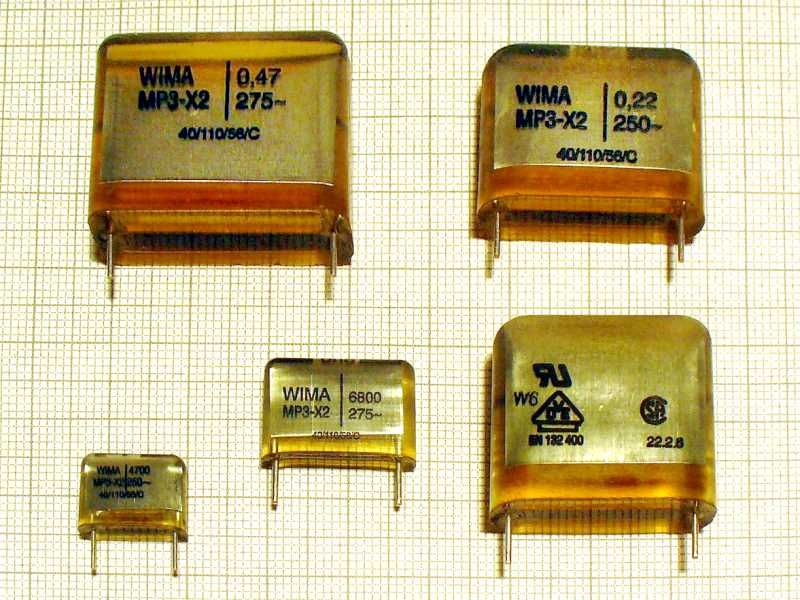

紙を誘電体に使う紙コンデンサ

薄い絶縁紙が電極を隔て、電気を蓄えるしくみを示す。

出典:『MP3-X2-P1180582b』-Photo by Elcap, Jens Both/Wikimedia Commons Public domain

紙は、ゴムやプラスチックのような

専門の絶縁材料ではありません。

ですが、その「電気を通しにくい性質」は、意外なところで、きちんと実用に活かされています。

万能ではない。

でも、 使いどころを選べば、ちゃんと役に立つ。

それが紙という素材です。

紙は本格的な絶縁材ではありませんが、条件が合えば十分に機能する素材です。

![h4]()

モーターやトランスの内部では、絶縁紙と呼ばれる、専用に設計された紙が使われることがあります。

この絶縁紙、見た目は普通の紙に近いですが、用途はかなりシビア。

薄くて、加工しやすく、しかも電気を通しにくい。

コイル同士を隔てたり、金属部品の接触を防いだりと、 「電気を止めたいけど、スペースがない」

そんな場面で力を発揮します。

紙ならではの

柔軟性と扱いやすさ。

これが、精密な内部構造では大きな強みになるんですね。

![h4]()

もう一つの使われ方が、一時的な絶縁・保護です。

作業中に、部品同士が触れないようにしたい。

仮置きの状態で、電気的な接触だけ避けたい。

そんなとき

- 切れる。

- 折れる。

- 挟める。

という性質を持つ紙はとても手軽な存在になります。

その場で形を変えられるので、「とりあえず隔てたい」という目的には、かなり相性がいい素材なんです。

紙の最大の弱点は、湿気です。水分を含むと、紙の内部にイオンが入り込み、電気的な性質は一気に変わります。湿った紙は、条件次第で電気を通すようになるため、本格的な感電対策には向きません。紙は乾燥した環境でこそ、はじめて絶縁的な性質を発揮する素材なのです。

紙が電気を通さない理由は、薄いからでも、弱いからでもありません。

電子が動けないセルロース構造と、空気を含む繊維の集合体だから

それが答えです。

ただし、濡れた紙は別物。

この一点を忘れると、安全の前提が簡単に崩れてしまいます。

「身近で頼りない素材ほど、条件つきで役に立つ。」

紙は、そんな性格を持った素材の代表例ともいえるでしょう。

紙が電気を通さねぇのはよ、電子が自由に動けねぇ繊維構造で、導電性のイオンもいねぇからなんだぜ。乾いてる限り、紙は立派な“電気のバリア”になってくれるってわけだ、覚えとけよ!

|

|

|