圧電効果(ピエゾ効果)の原理とは?

押す。

曲げる。

引っ張る。

そんな力の変化が、どうして電気に変わるのか。

ここが、圧電効果(ピエゾ効果)のいちばん不思議で、いちばん面白いポイントです。

このページでは、「圧電効果はなぜ起きるのか」という原理そのものに焦点を当てて、結晶の中で何が起きているのかを、できるだけ噛み砕いて説明していきます。

難しそうに見えても、考え方は意外とシンプル。

順番に見ていけば、ちゃんと腑に落ちますよ。

|

|

|

結晶の中で電気のバランスがくずれる

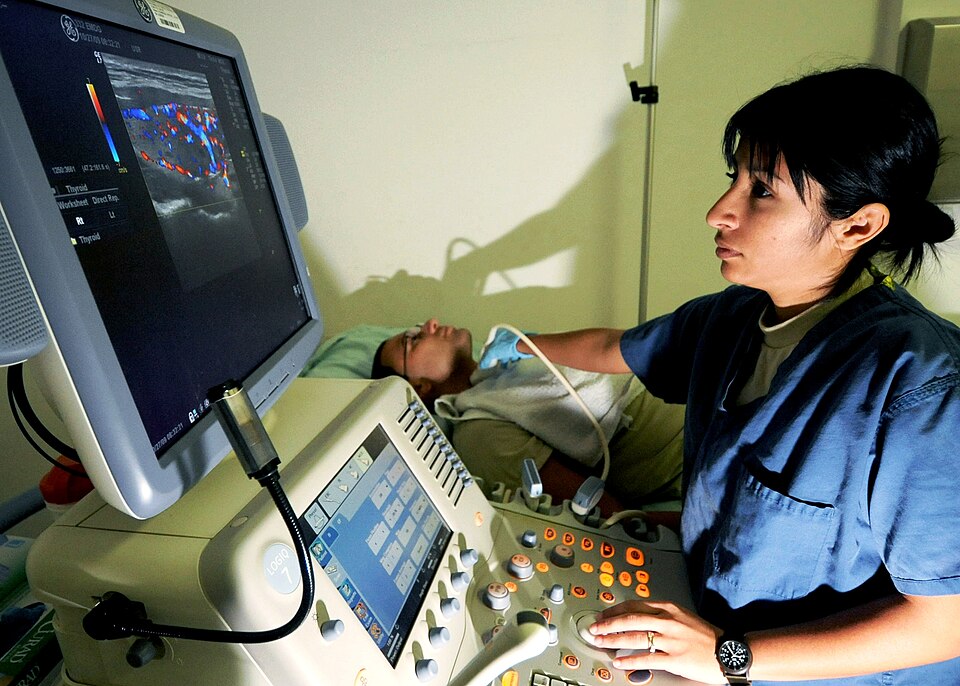

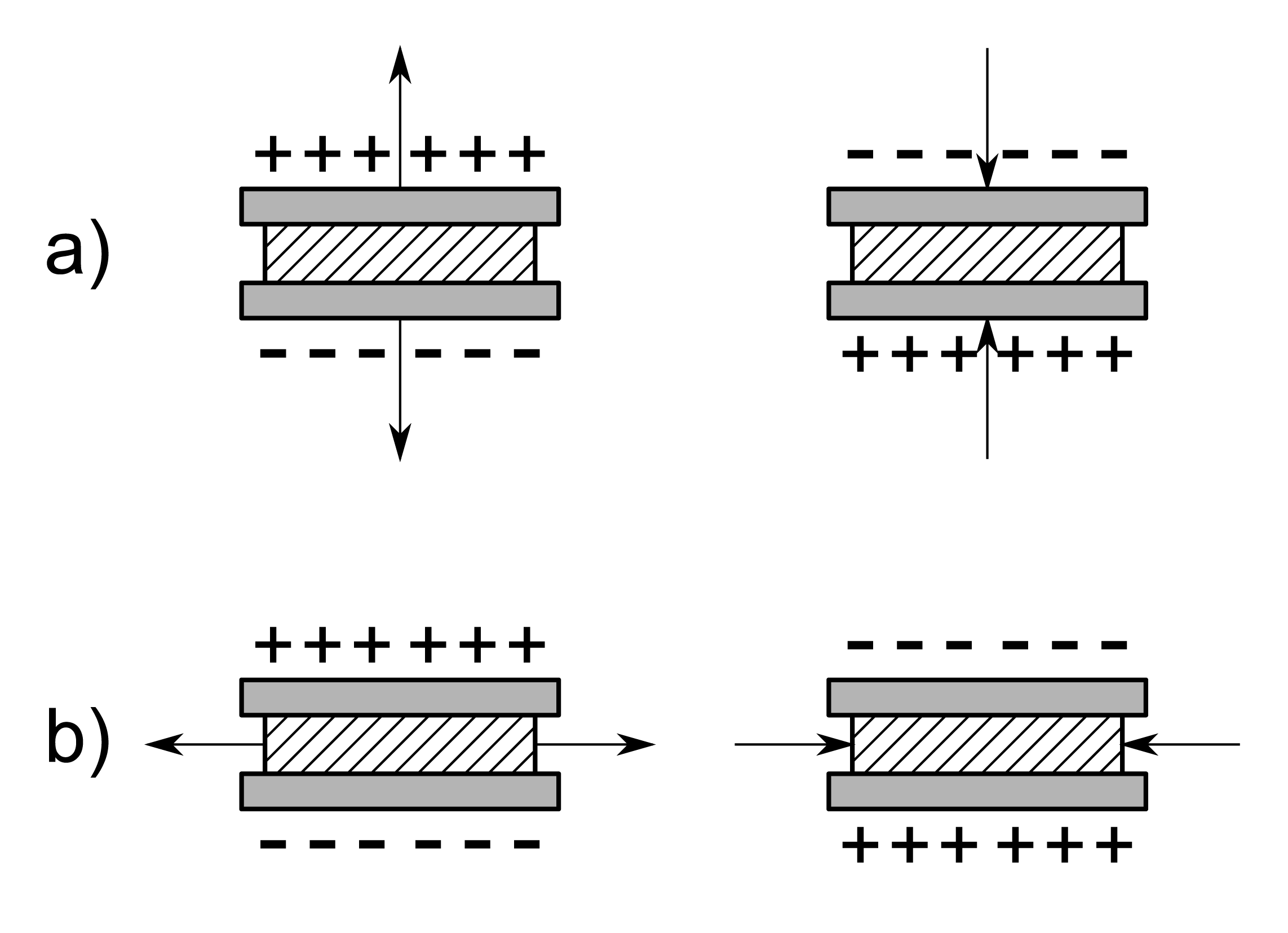

圧電効果のメカニズム

圧電材料が圧縮や引張を受けることで電圧が発生する様子を示す図

出典:Title『Piezoelectric_effect』-Photo by CLI /CC0 1.0より

圧電効果の正体は、結晶の中で起きている電気のバランス変化です。

外から眺めているだけでは、正直なところ何も起きていないように見えます。

でも実際には、材料の内部で、とても細かくて重要な変化が連続して起きています。

ここが、圧電効果を理解するうえでの出発点です。

![h4]()

圧電効果が起きる材料には、はっきりした共通点があります。

それが、内部の原子のならび方が、非常に整っているということ。

水晶や圧電セラミックスなどは、原子が規則正しく並んだ結晶構造を持っています。

この「規則正しさ」が、後の反応を生み出す土台になります。

しかも、ここで重要なのは、その並びが完全に左右対称ではないという点。

ほんのわずかな非対称さ。

この小さなクセが、力を加えたときに大きな意味を持つんです。

![h4]()

では、その結晶に

押す・曲げる・引っ張るといった力が加わると、何が起きるのでしょうか。

──まず結晶全体の形が、ほんのわずかに変形します。

肉眼ではまず分からないレベルの変化ですが、内部では確実に影響が出ています。

その変形に合わせて、原子どうしの位置関係にもズレが生まれる。

整っていた並びが、少しだけ崩れるイメージです。

目には見えないほど小さなズレでも、電気の世界では無視できません。

内部では、電気的に重要な変化が、静かに進行しています。

![h4]()

原子の位置がズレると、プラスの電気とマイナスの電気の位置関係も、少しずつ変わってきます。

その結果、プラス側とマイナス側が、ほんのわずかに引き離される。

これが、結晶の中に電気の偏りが生まれる瞬間です。

この偏りが積み重なることで、外から見たときには、「電圧が発生している」状態として観測されます。

つまり結晶の中で電気のバランスが崩れることで、力が電気に変わる。

これこそが、圧電効果のいちばん根本にある考え方です。

力を電気に変える仕組み

ここからは、これまで見てきた原理が、どのようにして実際に使える電気として現れるのかを整理していきましょう。

圧電効果は、「理屈として面白い」だけでなく、 実用に直結する仕組みでもあります。

その理由が、このセクションで見えてきます。

![h4]()

圧電材料に、押す・引くといった力を加えると、結晶内部のズレが一気に起こります。

するとその瞬間、 電圧が発生。

外部回路につなげば、その電圧を電気として取り出すことができます。

ポイントは、力を加えているその瞬間に反応するという点。

じわじわ溜まるのではなく、変化が起きたタイミングで、すぐに電気として現れるんです。

この即時性こそが、圧電効果の大きな特徴のひとつです。

![h4]()

もうひとつ重要なのが、力の大きさと電気の大きさが対応していること。

加える力が小さければ、生まれる電気も小さい。

力を強くすれば、電圧もそれに応じて大きくなります。

つまり、 力の大きさが、そのまま電気の大きさに反映されるわけです。

この性質のおかげで、圧電材料は

圧力センサーや振動センサーとして非常に優秀。

「どれくらいの力が加わったか」を、電気の量としてそのまま読み取れるんですね。

![h4]()

圧電効果のもうひとつの強みは、反応がとても速いことです。

力が加わった瞬間、ほぼ同時に電気が生まれる。

体感できるような遅れは、ほとんどありません。

だからこそ

- 衝撃検知

- 音の検出

- 振動の測定

といった、 一瞬の変化を逃したくない場面で活躍します。

「変わった」という事実を、すぐに電気信号として取り出せる。

これが、センサー用途で重宝される理由です。

圧電効果は、力の変化を即座に電気へ変換できる。

このスピード感が、多くの現場で選ばれている決め手なんですね。

電気を力に変える逆の動きもある

圧電スピーカー(ピエゾスピーカー)

電圧をかけると圧電素子がわずかに変形し、その振動が空気を揺らして音になる。電気を運動に変える逆圧電効果の利用例。

出典:『Piezo Speaker』-Photo by Boringuser / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

圧電効果には、実はもうひとつ、とても重要な顔があります。

それが、 逆圧電効果。

これまで見てきた

「力を加えると電気が生まれる」とは、ちょうど反対向きの現象です。

![h4]()

圧電材料に電気を流すと、内部で起きるのは、プラスとマイナスの位置関係の変化。

電気がかかることで、結晶の中の電気的なバランスが動き、その結果として、結晶全体の形が

- 伸びる。

- 縮む。

等、ほんのわずかに変形します。

目で見て分かるほどではありませんが、確実に「形が変わる」動きです。

この小さな変形が、逆圧電効果のスタート地点になります。

![h4]()

ここで電気を、一度きりではなく、周期的に流すとどうなるか。

材料は、伸びたり縮んだりを繰り返します。

その結果として生まれるのが、 振動や音です。

- スピーカー。

- ブザー。

- 超音波装置。

こうした機器の内部では、この逆向きの圧電効果が、ごく当たり前のように使われています。

電気信号が、そのまま振動として再現される。

だから、音や超音波として外に出てくるわけですね。

![h4]()

逆圧電効果の大きな強みは、動きを非常に細かく制御できることです。

例えば、ミクロン単位、ナノ単位、このレベルの動きは、一般的なモーターでは、かなり難しい領域。

でも圧電材料なら、電圧を少し変えるだけで、ごくわずかな動きを正確に作り出せます。

そのため、精密機器や研究分野では、欠かせない存在になっているんです。

圧電効果は、電気と力を双方向に変換できる仕組み。

ここが、圧電効果ならではの最大の強み。

「感じる」と「動かす」を、同じ材料でこなせる点が、他にはない魅力です。

圧電効果(ピエゾ効果)の原理は、結晶の中で起きる、とても小さなズレから始まっています。

- 原子のならび。

- 力による変形。

- 電気の偏り。

この一連の流れが、センサーや時計、音や振動を生む装置まで、幅広い技術を支えています。

目に見えない世界の出来事ですが、知ってしまうと、身の回りの機械の見え方が、少し変わってくるかもしれませんね。

圧電効果の原理っつーのはよ、「押されて電荷がズレて電気が生まれる」っていうシンプルだけど不思議な現象なんだぜ!目には見えねぇが、日常の“カチッ”や“パチッ”の中でバリバリ働いてるってわけだ、覚えとけよ!

|

|

|