電場の向きはなぜプラスからマイナスなの?

「電場の向きは“電気の気持ち”で決まる?」

実はそのとおり!電場の向きって、なんとなく覚えた人も多いかもしれませんが、ちゃんとした“ルール”があるんです。それはズバリ、「正(プラス)の電気がどう動くか」を基準に決められているということ。

このページでは、なぜ電場の向きがプラスからマイナスへ向かうのかを、電荷の性質と例え話でわかりやすくかみ砕いて解説していきます!

|

|

|

そもそも電場の「向き」ってなに?

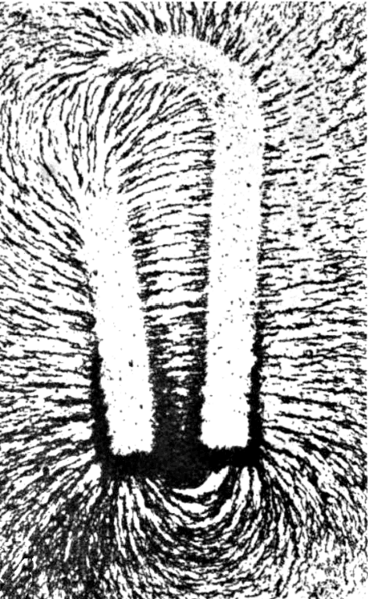

電場というのは、電気の力がはたらく“空間”でしたよね。そしてその空間の中で、「どっちの方向に電気が引っぱられるのか」を示すのが電場の向きです。

でもここで注意したいのが、この向きは「プラスの電気が受ける力の向き」で決まっているということ。マイナスの電気ではなく、あくまでプラスが基準なんです!

プラスが動く方向=電場の向き

たとえばこんなイメージです。

- プラスの電荷は、他のプラスを避けてマイナスに近づきたがる

- マイナスの電荷は、逆にプラスに向かって引っぱられる

でも、電場の向きは「プラスの電荷だったらどっちに進む?」を基準に決めるので、結果として電場はプラスからマイナスに向かうとされるんです。

電子は逆に動く!?

ここでちょっとややこしいのが、実際に電気を流しているのは電子(マイナス)ということ。つまり、電子は電場の向きと逆方向に動くんです!

でもルール上は「プラスの電荷が動くとしたらこっちだよね〜」という考え方で統一してるので、電場の矢印はプラス→マイナスになります。

このあたり、歴史的な名残もあって、まだ電子が見つかっていなかった時代に「電気はプラスから流れる」って決められちゃったんですね。

たとえば乾電池で考えてみよう!

乾電池の+極と−極に電線をつなぐと、電流が流れますよね。このとき、電場は+極から−極に向かってできていて、電子はその逆、−極から+極へ向かって動いています。

でも教科書や図では、「電場の向き」=プラスが進む方向として、+→−の方向に矢印が描かれているわけなんです。

電場の向きが「プラスからマイナスに向かう」のは、“プラスの電気がどう動くか”を基準に決められてるからなんだぜ!実際に動いてるのはマイナスの電子だけど、ルールとしてはプラス視点で統一されてるってわけだ!これを知っとくだけで電気の流れがグンとわかりやすくなるぜ!

|

|

|