電流の原理を「川の流れ」でわかりやすく解説

水がサラサラ〜っと流れる川の景色。

ほとんどの人が、すぐに頭に思い浮かべられますよね。

実はこの光景、 電流のしくみをイメージするのに、ものすごく相性がいいんです。

電気そのものは目に見えません。

だからどうしても、「流れるって言われてもピンとこない」

そんな感覚になりがち。

でも、 電流を川の流れに置き換えて考えると、一気に話が整理されます。

水の量、流れる速さ、川幅、せき止めるダム。

これらを電気の世界に当てはめると、電流・電圧・抵抗の関係が、驚くほどすんなり理解できるようになるんですね。

電流は「見えない流れ」ですが、川にたとえると、その正体がぐっと身近になります。

というわけでこのページでは、 電流の原理を 「川の流れ」になぞらえながら、できるだけ感覚的に、やさしく解説していきます。

理屈が苦手でも大丈夫。

まずはイメージから、一緒につかんでいきましょう。

|

|

|

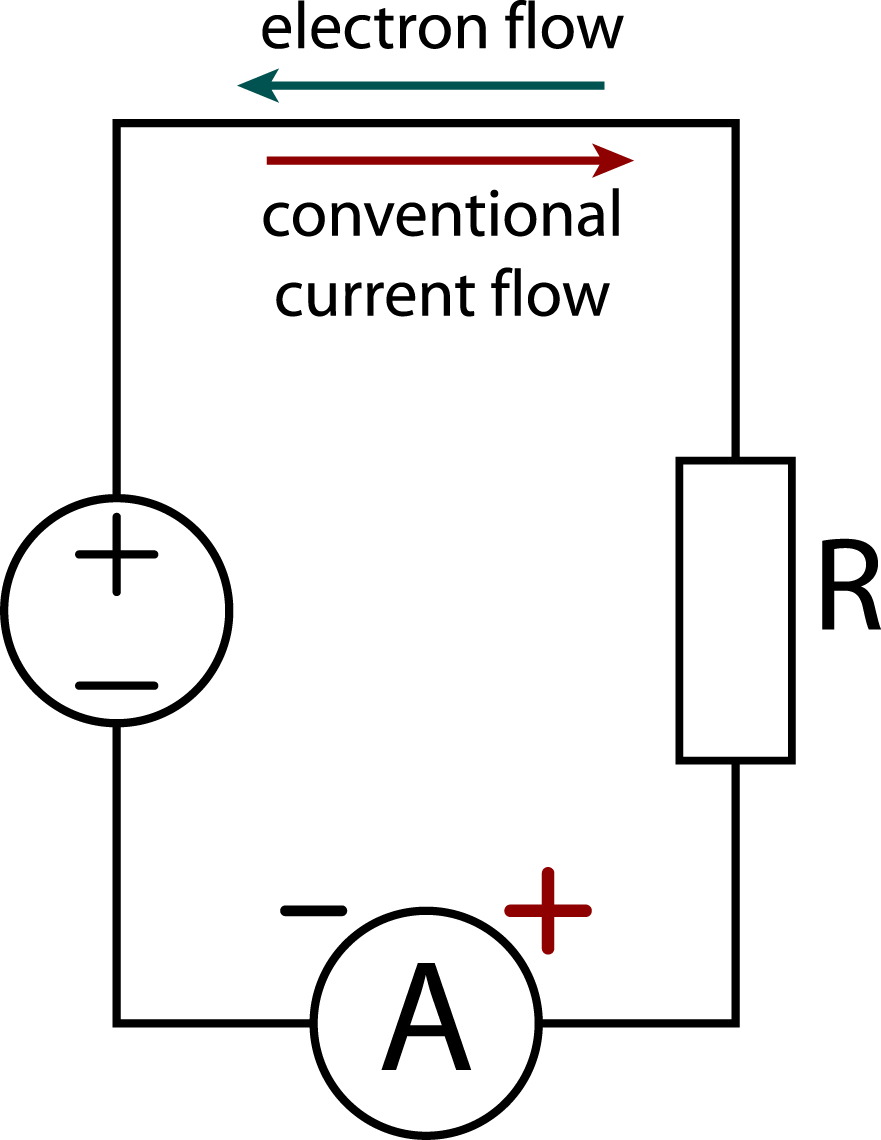

電流は「電子の流れ」=水の流れと同じ!

水を噴射するホース

蛇口をひねると水が押し出され、ホースの中を通って先端から流れ出す。

電気も「押す力(電圧)」があると「流れ(電流)」が生まれる。

出典:『A man watering grass』-Photo by Nenad Stojkovic/Wikimedia Commons CC BY 2.0

まず押さえておきたいのが、電流とは何かという基本です。

電流とは、 電気を運ぶ粒──電子が移動している状態のこと。

難しく聞こえますが、イメージはとてもシンプルです。

その流れ方が、 ホースの中を水が流れていく様子と、驚くほどよく似ています。

対応関係を並べると、こんな感じ。

- 電子(電気の粒)=水の分子

- 電線=ホースや川の流路

- 電圧(電気を押し出す力)=高低差(坂)

坂があると、水は自然に下へ流れますよね。

同じように、 電圧という「押し出す力」があることで、電子は電線の中をスイスイ移動します。

電圧があるから電子が動き、その動きそのものが電流です。

だから「電流が流れている」というのは、何か特別な現象ではなく、 電子が電線の中を流れている状態を、そのまま表した言葉なんですね。

電気のスイッチは「ダムの水門」みたいなもの

ラグナ・ダムの水門開口部

水門を閉じれば水は止まり、開けば一気に流れ出す。

回路もスイッチで通り道を開閉し、電流をON/OFFする。

出典:『LagunaDamArizonaSluiceGate』-Photo by A U.S. Bureau of Reclamation photographer/Wikimedia Commons Public domain

川にあるダムの水門。

あれ、閉じている間は、上流に水がどれだけたまっていても、下には流れませんよね。

でも、水門をガッと開けた瞬間、たまっていた水が一気に流れ出す。

この感じ、じつは電気のスイッチとそっくりなんです。

電気回路でスイッチを入れるというのは、 電子が通れる道をつなぐということ。

道がつながった瞬間、電子は「待ってました」とばかりに動き出します。

逆に、スイッチが切れている状態は、水門が閉じているのと同じ。 回路が途中で切れている=電子が進めないので、電流は流れません。

スイッチとは、電子の流れを止めたり解放したりする“水門役”なのです。

電圧があっても、道がつながっていなければ流れない。

これが、電気回路の基本中の基本ですね。

流れの量=電流の大きさ、水の勢いと同じ

ナイアガラ滝

巨大な水量が一気に落ち込み、白い水煙を上げて轟音とともに流れ落ちる。

水の流量が増えるほど流れが強まる感覚が、電流の大きさの理解に結びつく。

出典:『Niagara Faelle Luftaufnahme』-Photo by Doc huebi/Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

「電流の大きさ」って聞くと、数字や記号が頭に浮かんで、ちょっと身構えてしまいますよね。

でもこれも、川のイメージを使えば一気にラクになります。

ポイントは、 どれくらいの量が、どれくらいの勢いで流れているか。

- たくさんの水がゴウゴウ流れる大きな川=大きな電流

- ちょろちょろ流れる小さな小川=小さな電流

同じ川でも、水の量が多いほど迫力が増しますよね。

電気もまったく同じで、 一度にたくさんの電子が動けば動くほど、電流は大きくなるんです。

そして、この「流れの量」を数値で表したものが、 アンペア(A)。

アンペアは、 1秒間にどれだけの電子が流れているかを示す単位で、川で言えば水の流量に相当します。

つまり電流の大きさとは、「電子がどれだけの量で流れているか」を表したものです。

水が多すぎると堤防に負担がかかるように、電流が大きすぎると、電線が熱を持ったり、機器が壊れたりすることもあります。

だからこそ、電気の世界では

「どれくらい流していいか」をきちんと管理しているんですね。

こうして川に置き換えて考えると、電流の大きさも、ぐっと現実的な感覚でつかめてくるはずです。

電流の正体ってのはよ、まるで「電子の川」が流れてるみてぇなイメージなんだぜ!ホースや水道の水の流れみてぇに、電気にも“通り道”と“押し出す力”が必要ってわけよ♪

|

|

|