生体電流研究の歴史

生体電流って聞くと、なんだか理科室の奥のほうにある、難しいテーマに思えてしまいますよね。

でも実はこれ、知れば知るほどワクワクする、かなりドラマチックな話なんです。

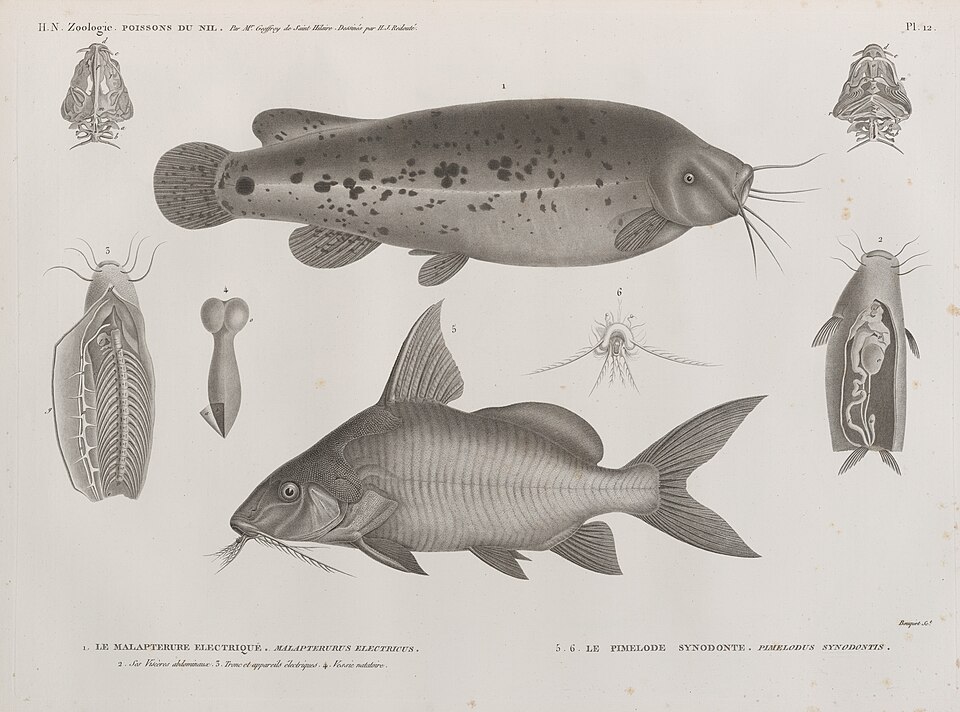

そもそもの始まりは、昔の人たちが海の中に住む不思議な魚たちを見て、「えっ、この生き物、触るとビリッとくるんだけど……?」

と首をかしげたところからでした。

そこから「電気って何だろう」「生き物と関係あるの?」という疑問が生まれます。

この小さな驚きが、やがて科学の世界に火花を散らし、生体電流という大きなテーマへと育っていったんです。

最初は、ただの不思議な現象。

でも調べていくうちに、神経や筋肉、心臓の動きと電気が深く結びついていることが見えてきました。

そしてその流れは、医療や神経科学へと広がり、今では再生医療や最先端テクノロジーの分野にもつながっています。

このページでは、そんな生体電流の歴史を、小難しい専門用語に埋もれないように、 「流れ」と「変化」に注目しながら整理していきます。

- 第Ⅰ期|生体電気の「存在」に気づいた時代

- 第Ⅱ期|生体電流を「測れる」ようになった時代

- 第Ⅲ期|生体電流を「使い・つなぐ」時代

この三つの時代を追っていくと、「電気=危ないもの」というイメージが、いつの間にか「生命を理解するための鍵」へと変わっていく様子が見えてきますよ!

|

|

|

第0期|よくわからない「不思議な力」の時代

デンキナマズの博物画

触れるとしびれる魚として古代から知られ、生体電流の実例として語られてきた。

出典:Photo by Impr. imperiale/Wikimedia Commons Public domain

生体電流の物語は、じつはとんでもなく古いところから始まっています。

なんと舞台は、古代エジプト。

当時の人びとは、電気ナマズが触れるとピリッとくる性質を利用して、関節痛などの治療をしていたと伝えられているんです。

今でこそ「え、それ大丈夫?」って思ってしまいますが、当時としてはかなり真面目な医療行為。

薬も電気治療器もない時代ですから、「効きそうなものは全部試す」──そんな感覚だったのかもしれませんね。

同じような話は、古代ギリシャやローマにも残っています。

こちらでは、電気ウナギやシビレエイの放つ電気を、痛み止めとして使っていた記録があるんです。

言ってしまえば、天然素材の電気治療器。

発想としては、かなり大胆ですよね。

この時代の人びとは、「体に効く不思議な力」が生き物の中にある、という事実だけを体感していたのです。

ただし、この段階では、それが「電気」だとか、人の体の中にも似た仕組みがある、なんてことは、誰も考えていませんでした。

理由はシンプル。

そもそも「電気」という概念そのものが、まだ存在していなかったからです。

ピリッとする、しびれる、なぜか痛みが和らぐ。

その正体はよくわからないけれど、確かに効く。

当時の人たちにとって、それは科学というより、どこか神秘的で、少しオカルトめいた「謎の力」。

生体電流は、まずそんな不思議な存在として、人類の前に姿を現したのでした。

第Ⅰ期|生体電流の「存在」に気づいた時代

生体電気を示すカエル脚実験の図版

ルイージ・ガルバーニ(1737 - 1798)が、刺激で筋肉が収縮する現象を示し、生体電流の議論を加速させた。

出典:『Galvani frog legs experiment setup』-Photo by Luigi Galvani/Wikimedia Commons Public domain

さて、ここからが本編です。

先ほどまでのお話は、いわば助走。

生体電流研究史は、この時代から本格的に動き始めます。

この頃のテーマは、シンプルだけど超重要。

「生き物の中に電気って、本当にあるの?」

まずは、この一点でした。

![h4]()

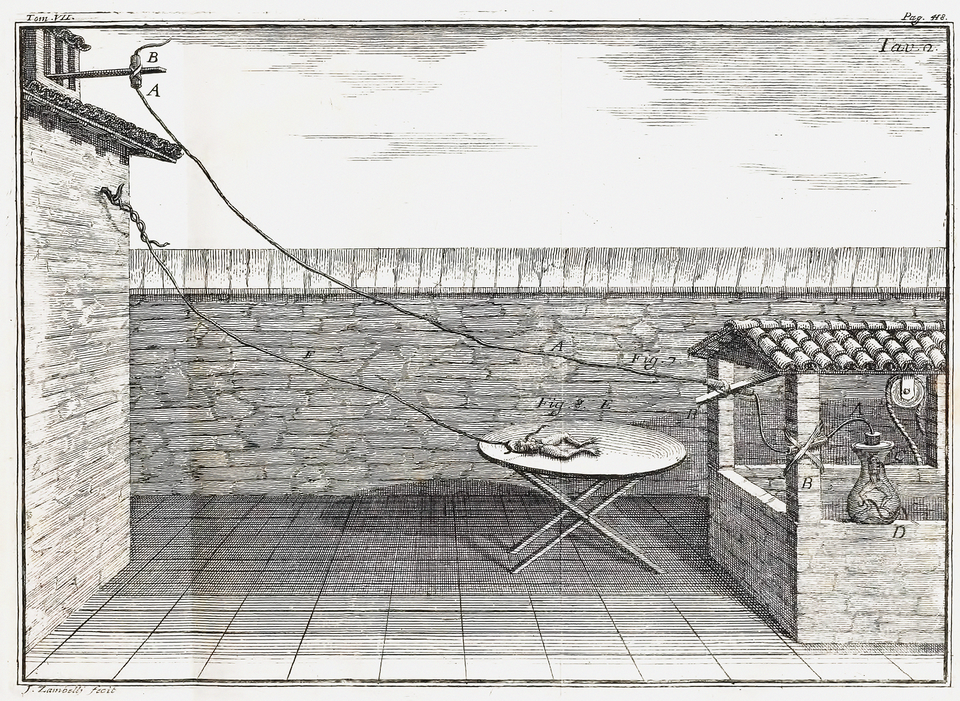

18世紀後半、イタリアの医師であり解剖学者だったルイージ・ガルバーニは、解剖中のカエルの脚が、金属に触れた瞬間ピクッと動く現象を観察します。

偶然の出来事でしたが、ガルバーニはここで立ち止まりません。

「これは外からの力じゃない。

カエル自身の中に、何か“電気のようなもの”があるのでは?」

そう考えたのです。

この発想は当時としてはかなり大胆。 生き物の体そのものが、電気を生み出しているかもしれない。

生体電流という考え方は、ここで初めて輪郭を持ち始めました。

![h4]()

ところが、この説に真っ向から異議を唱えた人物が現れます。

それがアレッサンドロ・ボルタです。

ボルタは、「電気は生き物の中にあるのではなく、金属と金属の組み合わせによって発生している」と主張しました。

つまり、カエルは電気の発生源ではなく、ただの“反応している物体”にすぎない、という考えです。

この論争の過程で生まれたのが、あの電池(ボルタ電堆)。

皮肉なことに、生体電流への反論が、近代電気技術のスタートラインを引くことになったわけです。

![h4]()

ガルバーニ派とボルタ派。

この対立は、すぐには決着しませんでした。

ただ、この時代に大きかったのは、「神経の働きは、何らかの電気的現象ではないか?」

という考えが、科学者たちの間で共有され始めたことです。

まだ測れない。

数字にもできない。

でも、「ありそうだ」という感触だけは、確実に残った。

それが、この時代の到達点でした。

この第Ⅰ期の本質は、生体電流が「存在するかどうか」をめぐる段階にあります。電気が生き物の中にある可能性は見えてきましたが、まだ定量的に測ることはできず、議論は仮説レベルにとどまっていました。

第Ⅱ期|生体電流を「測れる」ようになった時代

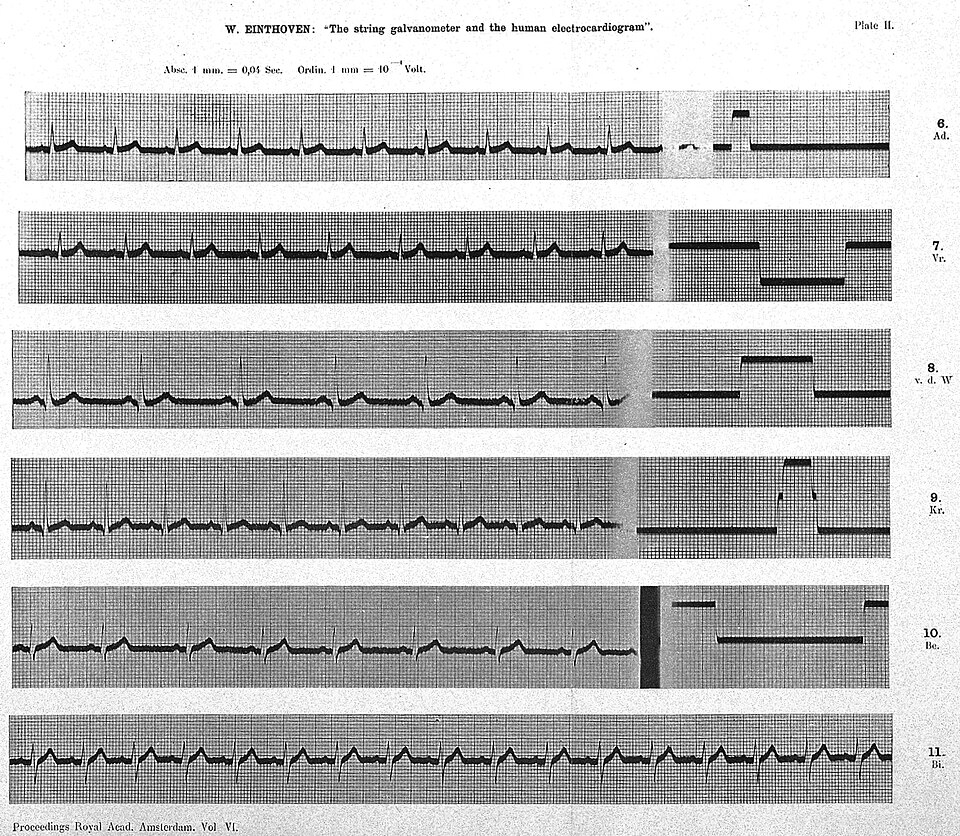

弦線検流計で記録された初期の心電図

1903年に公表された例で、心臓の微弱な電位変化を波形として可視化した生体電流研究の節目。

出典:『String galvanometer and human electrocardiogram』-Photo by Wellcome Library, London/Wikimedia Commons CC BY 4.0

19世紀後半から20世紀前半。

ここで生体電流研究は、大きな転換点を迎えます。

それまで「あるらしい」「たぶん存在する」と語られていたものが、ついに測れて、見えて、記録できる段階に入ったのです。

生体電流は、この時代に「感覚の話」から「データの話」へと変わりました。

では、どんな進展があったのか。

流れに沿って見ていきましょう。

![h4]()

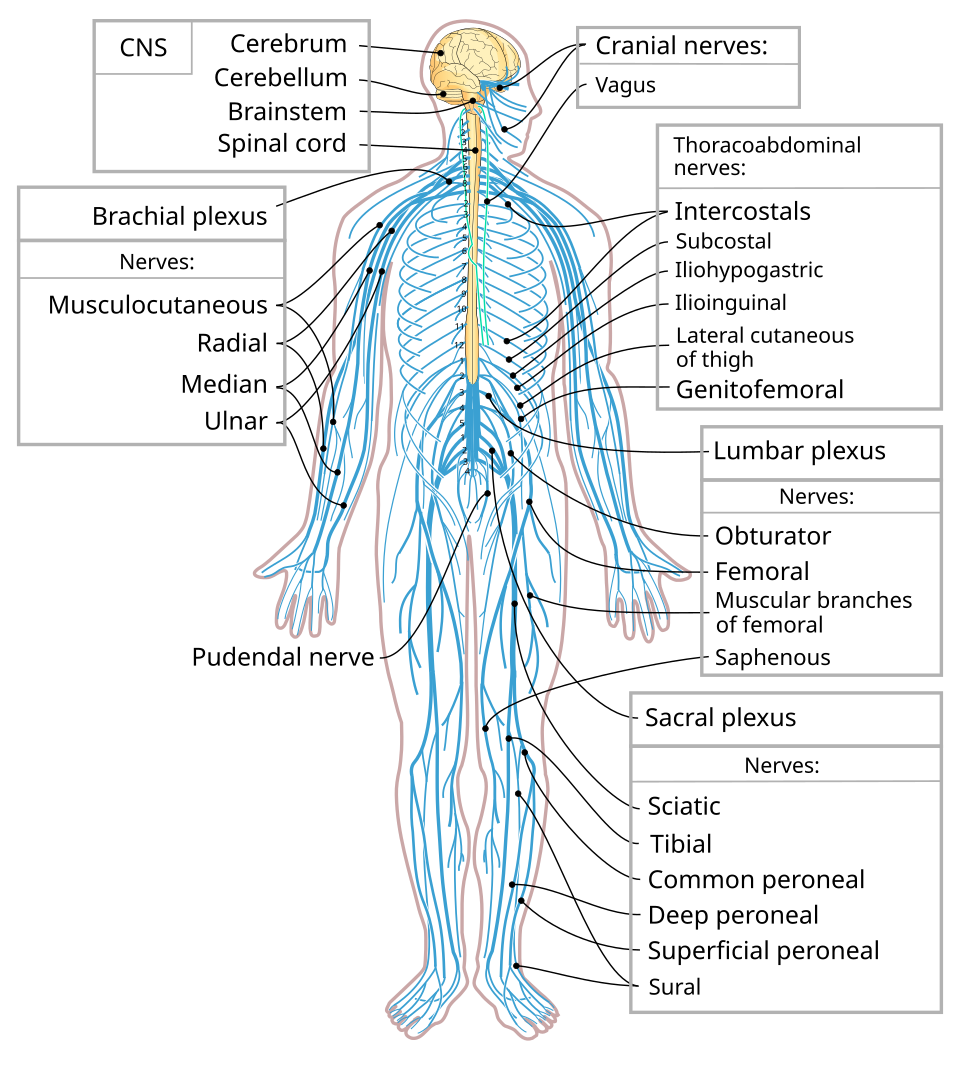

19世紀後半、神経や筋肉が働くときに、一瞬だけ電気的な変化が起こることが次第に明らかになってきます。

これが活動電位と呼ばれる現象です。

「神経は液体が流れているのではない」

「化学反応だけでもない」

電気的な信号が、一定のルールで伝わっている。

この理解が、実験と観測によって裏付けられ始めました。

まだ装置は不完全でしたが、生体電流が“動きのある現象”として捉えられたことは、とても大きな前進でした。

![h4]()

次にブレイクスルーを起こしたのが、心臓です。

心臓は規則正しく動くため、電気信号の測定対象として非常に相性がよかったんですね。

20世紀初頭、ウィレム・アイントホーフェンによって、 心電図(ECG)の測定と記録方法が確立されます。

あのギザギザした波形、見たことありますよね。

これにより、「心臓がどう動いているか」を、 電気の波として客観的に評価できるようになりました。

生体電流が、ついに医療診断と直結した瞬間です。

![h4]()

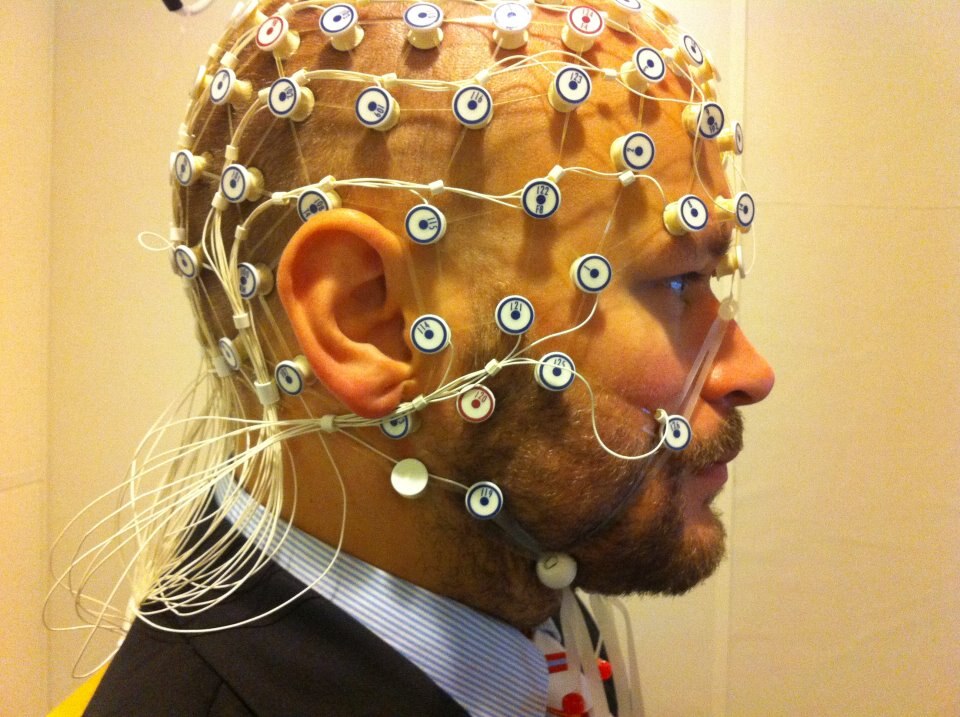

そして1920年代、さらに驚きの発見が起こります。

脳の活動も、電気として外から観測できることが示されたのです。

この成果を打ち立てたのが、 ハンス・ベルガー。

彼は人間の頭皮から電気信号を記録し、それが脳の活動に対応して変化することを示しました。

こうして脳波(EEG)が誕生します。

「考える」「眠る」「集中する」といった状態が、電気のリズムとして表れる。

これは当時、かなり衝撃的な事実でした。

この第Ⅱ期の本質は、生体電流が「見える」「記録できる」対象になったことです。電気信号はグラフとして保存され、医療診断と直接結びつき始めました。生体電流は、ここで初めて実用的な科学データになったのです。

第Ⅲ期|生体電流を「使い・つなぐ」時代

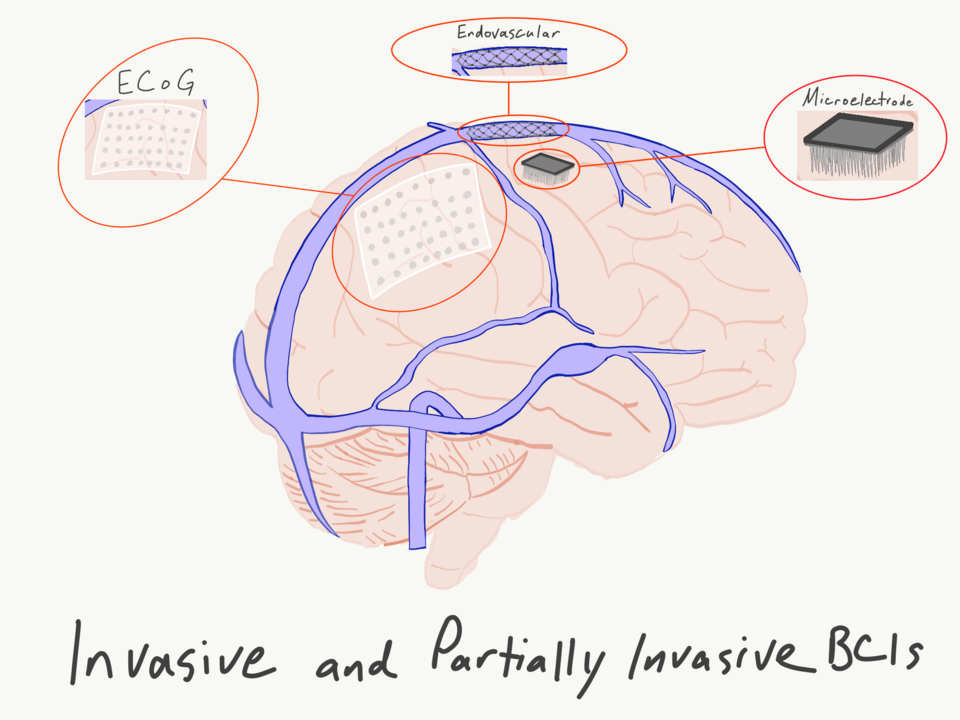

侵襲型・半侵襲型の脳―機械インターフェース(BCI)配置図

ECoG・血管内・皮質内電極などで脳の電気信号を拾い、機器制御へつなぐ最新技術の概念図。

出典:『Invasive and partially invasive BCIs』-Photo by Amcclanahan / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

20世紀中盤から現代にかけて。

ここは応用・制御・接続のフェーズです。

これまで「読む」対象だった生体電流は、介入し、補い、拡張するための電気へと役割を広げていきました。

生体電流は、この時代に「観察の対象」から「働きかける道具」へと進化します。

測れるようになったからこそ、「じゃあ、使ったらどうなる?」

という次の問いが生まれたわけですね。

![h4]()

まず大きく進んだのが、電気刺激を治療に使う分野です。

代表例は、心臓のリズムを整えるペースメーカー。

乱れた電気信号を補正することで、心臓の動きを支えます。

さらに、痛みをやわらげる神経刺激療法や、筋肉の収縮を助ける電気筋肉刺激なども登場しました。

体が電気で動くなら、 電気でそっと手助けするという発想。

ここで医療は、大きく姿を変え始めます。

![h4]()

次に広がったのが、生体電流を操作信号として使う技術です。

筋電図や脳波を読み取り、その変化で機械を動かす試みが始まりました。

たとえば、筋肉の電気信号で動く義手。

スイッチを押さずに操作できる装置。

「体の中の電気」が、そのままコントローラーになる世界です。

人の意思が、機械へと直接伝わる。

そんな感覚が、少しずつ現実になっていきました。

![h4]()

そして現在。

生体電流の応用は、さらに一歩踏み込みます。

脳―機械インターフェース(BMI / BCI)は、脳の電気活動を読み取り、機械やコンピュータを動かす技術です。

キーボードもマウスも使わず、 考えるだけで操作するという世界。

さらに、 人工内耳や人工網膜のように、感覚そのものを電気で置き換える技術も実用化が進んでいます。

生体電流は、失われた機能を補い、人の可能性を広げる役割を担い始めたのです。

第Ⅲ期は、前の期で「測れる」ようになった生体電流を使って、治し、つなぎ、拡張し始めた時代だと言えます。生体電流は、ここで初めて人間の能力そのものに直接関わる存在になりました。

生体電流研究の歴史を振り返ると、その歩みはとてもはっきりしています。

最初は正体不明の不思議な力。

次に、存在が確かめられ、測れる現象へ。

そして今、使いこなし、未来へつなぐ技術へ。

体の中を流れる、ほんの小さな電気。

でもそれは、生命を理解し、支え、拡張していくための、とても大きなヒントだったと言えるでしょう。

オレ様が教えてやるぜ!生体電流の歴史ってのは、ただの昔話じゃねぇ。古代の電気魚から始まり、ガルヴァーニのカエル実験、ボルタの電池発明、デュ・ボア=レーモンの神経研究、そしてレヴィンの再生医療まで、まさに電気の進化の物語だ。生体電流は「生命のスパーク」として科学の舞台に登場し、今もなお、オレたちの体の中でビリビリと活躍してるんだぜ!

|

|

|