電気の流れる方向って決まってるの?

電気の話になると、「流れる」という言葉は本当によく耳にしますよね。

電気が流れる、電流が流れる──もう当たり前の日用表現になっています。

でも、その電気、いったいどっち向きに流れているのか。

そこまで意識したことは、意外と少ないかもしれません。

コードの中を、なんとなく行ったり来たりしていそう。

そんなイメージを持っている人も、多いはずです。

けれど実は、電気の流れ方には、ちゃんと決まった考え方があります。

ようは電気は気分で動いているわけではなく、向きについての明確なルールがあるんです。

ここを押さえるだけで、電気の話は一段と理解しやすくなりますよ。

このページでは、この「電気の流れる方向」という、少しだけややこしそうなテーマを、できるだけ噛み砕いて説明していきますね!

|

|

|

電気には決まった流れる向きがある

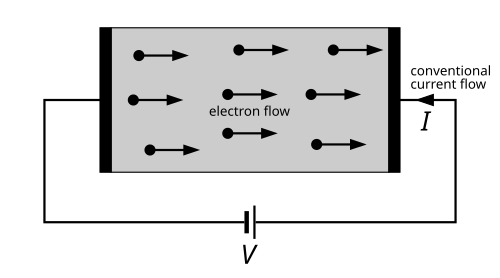

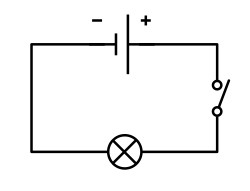

電流が流れる条件を示す閉回路

電圧差、導線がつながり回路が閉じていること、この二つの条件さえ揃えば電気は流れる。

出典:『Simple-electric-circuit』-Photo by MikeRun/Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

電気は、その場のノリや気分でフラフラ動いているわけではありません。

実は、流れるときにはあらかじめ決まった向きがあります。

ここを押さえるだけで、電気の話は「なんとなく」から一歩抜け出せます。

仕組みが見えてきて、理解のスピードもぐっと上がるんです。

![h4]()

電気が流れるためには、必ずスタート地点とゴール地点が必要です。

どこから出発して、どこへ向かうのか。

これが決まっていないと、電気は動きようがありません。

回路がつながっているだけでは不十分。

「行き先があること」

ここが、とても大事なポイントです。

行き止まりのない道があって、はじめて電気は走り出します。

![h4]()

電気は、電圧が高いところから低いところへ進もうとします。

この考え方、どこかで見覚えがありますよね。

そう、水の流れとそっくりです。

高い場所から低い場所へ。

その差があるから、自然と流れが生まれる。

電気も同じで、 高低差=電圧の差があるからこそ、動き出す存在なんです。

![h4]()

もし、電気に向きという概念がなかったらどうなるでしょう。

右へ行くのか、左へ行くのか。

それが決まっていなければ、電気は迷ってしまいます。

向きが決まっているからこそ、電気はスムーズに進み、安定して働くことができます。

電気が、 スタートからゴールへ向かう「決まった向き」を持って流れているのは、偶然ではありません。

ちゃんとした理由があるわけですね。

学校で習う向きと本当の動きは違う

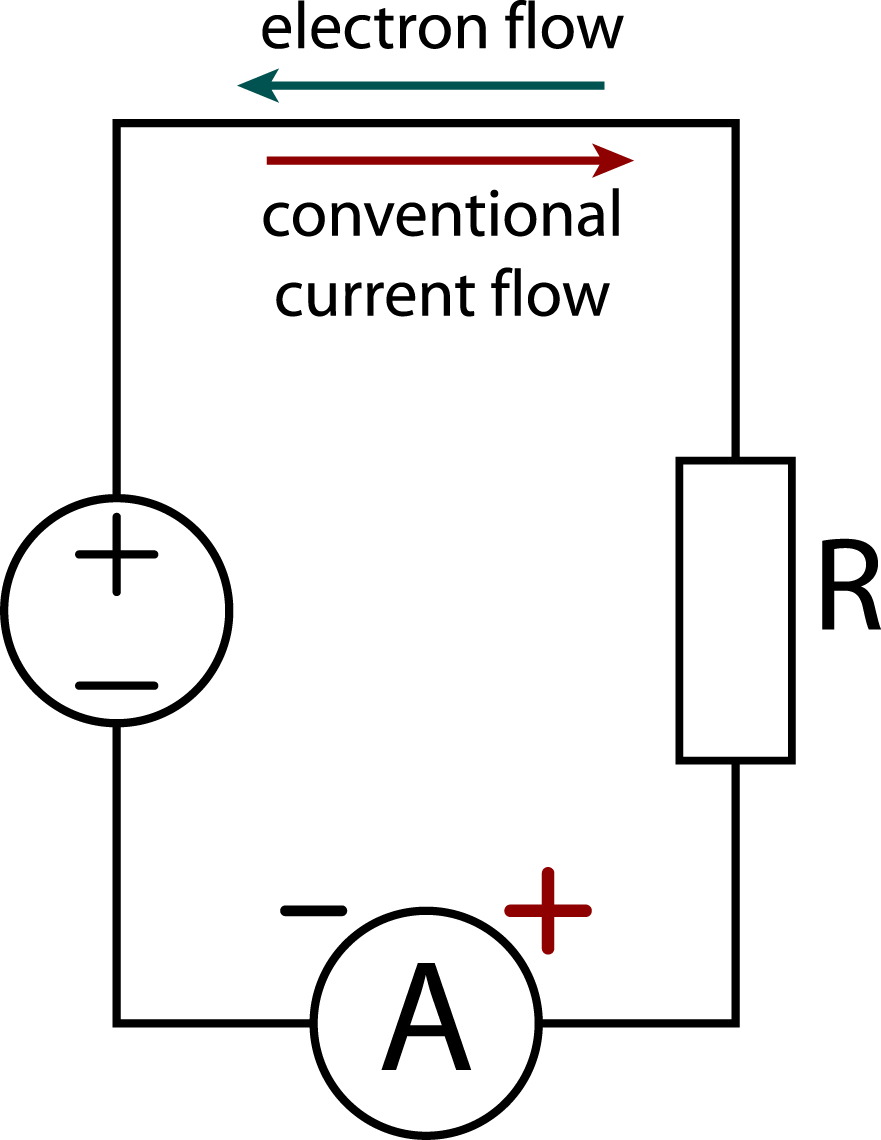

電子の流れと電流の向きの違い

赤い矢印(右向き)→「電流の向き(従来の定義)」

青い矢印(左向き)→「電子の流れの向き(実際の電荷の移動方向)」

出典:Photo by jjbeard /Wikimedia Commons Public Domainより

ここで、少しだけ頭がこんがらがりやすいポイントが出てきます。

学校で教わる電気の向きと、実際に中で起きている動き。

このふたつは、見た目は似ているけれど同じものではありません。

最初にここを整理しておくと、あとから出てくる電流や回路の話が、かなり楽になります。

![h4]()

学校の授業では、「電気はプラスからマイナスへ流れる」と習いますよね。

これは電流の向きと呼ばれる考え方です。

この向きは、回路図を書いたり、電池やスイッチの働きを考えたりするときに、とても扱いやすいルール。

電流の向きは、現実をそのまま写したものではなく、考えやすくするための約束ごとなんです。

いわば、「こう考えると話が早いよね」という共通ルール。

だから、今でも教科書や設計の世界では、この向きが使われ続けています。

![h4]()

一方で、金属の中で本当に動いているものは何かというと、それが電子です。

電子は、 マイナスの性質を持つ小さな粒。

この電子が、マイナス側からプラス側へ向かって移動しています。

つまり、 電子の実際の動きは、電流の向きとは逆。

ここが、多くの人が「あれ?」となるポイントですね。

学校で習ったことが間違っているわけではなく、見ている対象が違うだけ。

電流は「考え方」、電子は「実際の主役」。

その違いです。

![h4]()

ここで大切なのは、「どっちが正しいの?」と悩まないこと。

電流の向きは、 回路を理解するためのルール。

電子の動きは、 物質の中で本当に起きている現象。

このように、役割をきちんと分けて考えると、頭の中がすっと整理されます。

電気の話は、ひとつの視点だけで見ると混乱しがち。

でも、「これは考え方」「これは実際の動き」と切り分けるだけで、不思議なくらい理解しやすくなります。

向きを知ると電気がわかりやすくなる

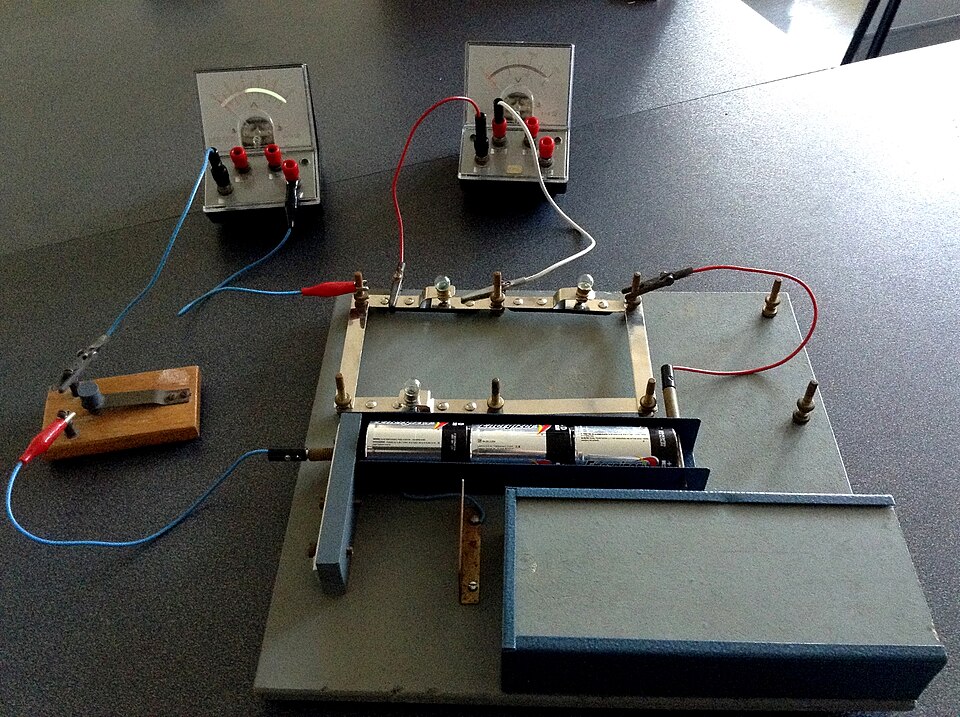

電圧計と電流計を備えた電気回路

電池によって生まれた電圧が回路内に電流の向きを与える。電流計は回路と直列につないで電流の向きと大きさを測定し、電圧計は電流の向きに対応する電位差を並列につないで確認する役割を担っている。

電気の流れる向きを知ることは、用語を覚えるだけの知識とは少し違います。

仕組みが頭の中でつながり、「なるほど、そういうことか」と腑に落ちる瞬間が増えてくるんです。

ここからは、向きを意識できるようになると、どんなところで役に立つのか。

ひとつずつ見ていきましょう。

![h4]()

電気が、どこから来て、どこを通り、どこへ向かうのか。

この流れを意識できるようになると、回路図を見たときの景色が変わります。

線の集まりに見えていた回路が、「電気の通り道」として立体的に見えてくる。

「なぜここで電気が止まるのか」

「なぜこの部品が必要なのか」

そんな疑問にも、自分の言葉で説明できるようになります。

丸暗記から、理解へ。

ここが大きな分かれ目ですね。

![h4]()

身の回りの家電の中でも、電気は気まぐれに動いているわけではありません。

必ず決まった向きと流れがあります。

その流れをイメージできるようになると、スイッチを入れた瞬間に

「今、ここを電気が通ったな」と想像できるようになります。

回る扇風機にせよ、光るランプにせよ、「なんとなく」ではなく、理屈として捉える感覚を得ると、電気が少し身近な存在になると思いますよ!

![h4]()

電気が流れない。

動くはずのものが動かない。

そんなとき、ただ困るだけで終わらなくなります。

「どこで止まっているんだろう」

「ここまで電気は来ているはず」

向きや流れを意識できると、考えるためのヒントが自然と浮かんでくるんです。

全部が解決できなくても大丈夫。

原因を絞り込めるだけで、電気はぐっと扱いやすくなります。

電気は見えない存在ですが、その動き方にはちゃんとしたルールがあります。どちらへ流れるのか、なぜその向きなのかを知るだけで、電気はぐっと身近な存在になります。

「電気の流れる方向」を意識できるようになると、回路も家電も、ただの黒い箱ではなくなります。仕組みがわかると、電気の話は一気に面白くなりますよ。

電気の流れる向きってのはよ、「決まってるけど、実際の動きとは逆のルールになってる」ってわけなんだぜ!電子はマイナスからプラスに進むけど、電気の向きはプラスからマイナスって覚えときゃ、頭ん中がスッキリすんだよな!

|

|

|