逆圧電効果の原理とは?身近な例でわかりやすく解説

圧電効果と深く関係している現象として、 「逆圧電効果」というものがあります。

まず基本のおさらい。

「力を加えると電気が生まれる。」

これが、圧電効果でしたね。

では、その逆はどうなるのか。

「電気を流すと、物の形がほんの少し変わる。」

これが、逆圧電効果です。

動きはとても小さい。

目で見ても、まず気づけないレベル。

でも確かに、材料は反応しています。

電気と力が、行き来できるという点が圧電体の大きな特徴。

ここが、逆圧電効果を理解するうえでの出発点です。

しかもこの性質、研究室の中だけで使われているわけではありません。

私たちが毎日使っている機器の中で、当たり前のように、静かに働いています。

- ブザーが鳴る。

- 装置が正確に動く。

そんな場面の裏側にも、逆圧電効果が隠れています。

このページでは、逆圧電効果の仕組みを、できるだけかみ砕いて、そして、身近な例を交えながら、順番に見ていきましょう。

|

|

|

電気を流すと形が変わる

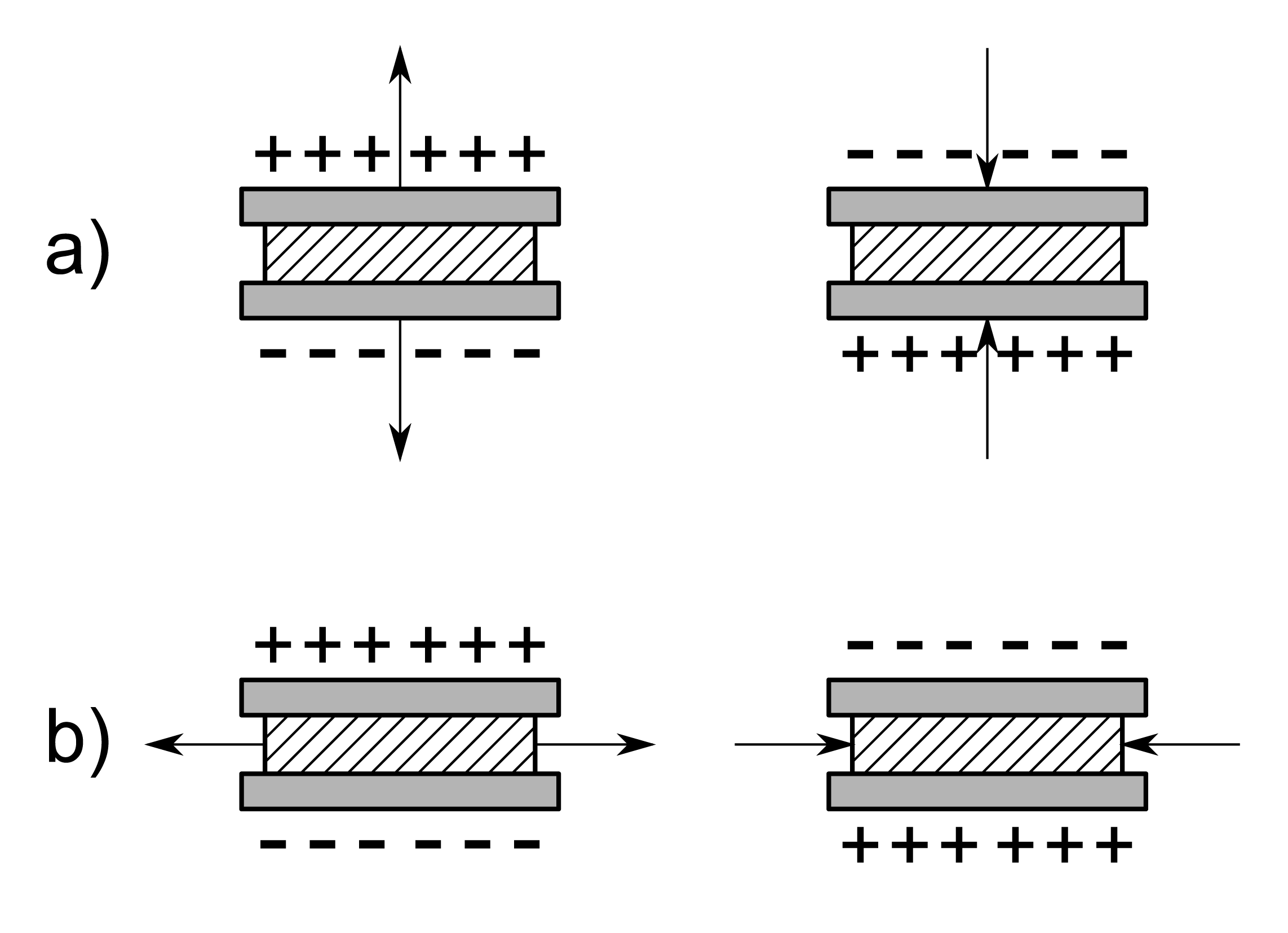

圧電アクチュエータの変形モード図解

電圧で結晶格子がわずかに動き、材料が伸び縮みする「逆圧電効果」を模式化。横方向にたわむ横効果と、長さが変わる縦効果の違いを示している。

出典:『Aktoreffekte』-Photo by Degreen/Wikimedia Commons CC BY-SA 2.0 de

逆圧電効果のいちばんのポイント。

それは、電気を流すだけで、材料の形がわずかに変わるという性質です。

押すと電気が生まれるのが「圧電効果」。

その反対。

今度は、電気を与える側。

電気を流す。すると動く。これが、逆圧電効果です。

![h4]()

逆圧電効果を示す材料は、圧電体と呼ばれます。

代表的なのが、水晶や圧電セラミック。

どれも、特別な結晶構造を持つ物質です。

これらに電気を流すと、内部に並んだ原子の位置が、ほんのわずかに動きます。

その結果、材料全体が反応する。

力を加えていないのに動く。

ここが、逆圧電効果ならではの特徴です。

![h4]()

電気を流すと、圧電体は少しだけ伸びる。 あるいは、少しだけ縮みます。 動きはとても小さいですが、確実に起きている変化です。

しかも、電気の強さを変えれば、動きの量も変わるのが強み。

「電気の量=動きの量」

このわかりやすい関係が、制御しやすさにつながっているんですね。

![h4]()

ただしこの変化、肉眼ではまず見えません。

逆圧電効果による形の変化は、ミクロン単位のごくわずかな動き。

本当に、ごくわずかです。

でも実は、この小ささこそが強み。

精密に動かせる。

ムダなブレが出にくい。

だからこそ、次のセクションで紹介するような、繊細な用途へとつながっていきます。

逆圧電効果は、電気によって材料をほんのわずか動かす性質なのです!

小さな変化を大きな働きに使う

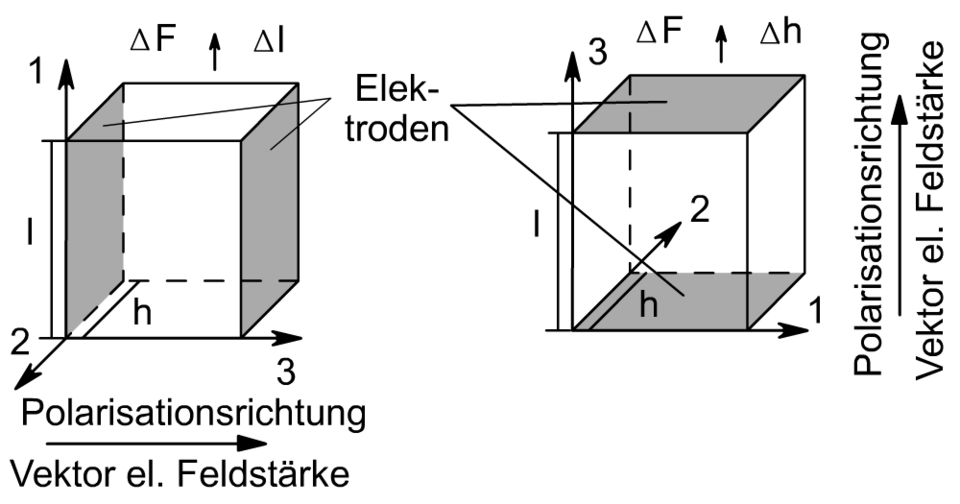

超音波エコー検査の実施風景

探触子(プローブ)内部の圧電素子に電気を加えることで形がわずかに変化し振動が生じる逆圧電効果を利用して超音波を体内へ送り、戻ってきた反射波による振動を再び電気信号へ変換して断層画像として表示する仕組み。電気と振動を往復させる変換技術が超音波検査の基盤になっている。

出典:『Medical ultrasound examination』-Photo by Christopher Hubenthal/Wikimedia Commons Public domain

「そんなに小さく動くだけで、いったい何の役に立つの?」

最初は、そう感じてしまうかもしれません。

でも実は、このわずかな変化こそが、逆圧電効果のいちばんの武器。

- 小さいからこそ、正確に扱える。

- 小さいからこそ、狙った通りに使える。

ここからは、その小さな動きが、どうやって大きな働きにつながっていくのかを見ていきましょう。

![h4]()

まずは、いちばんイメージしやすい使い方。

圧電体に、電気を断続的に流します。

すると

- 伸びる。

- 縮む。

- また伸びる。

この動きを、高速で繰り返すことで、 ふるえが生まれます。

そのふるえが空気を揺らせば、音になる。

ブザーや、シンプルなスピーカーが、まさにこの仕組み。

電気信号が、そのまま音に変わる。

とても効率のいい使い方です。

![h4]()

逆圧電効果の、もうひとつの大きな強み。

それが、 動きを非常に正確に制御できることです。

どれくらい動かすか。

いつ動かすか。

これらを、電気信号だけで、ピタッと決められます。

動かしすぎない。

足りなくならない。

この精度の高さが、微調整が必要な装置で、とても重宝される理由です。

![h4]()

逆圧電効果は、動かすためだけの技術ではありません。

「合図」を出す役割としても、活躍します。

一定の電圧をかけると、必ず同じ動きをする。

この再現性の高さが、スイッチや制御信号として、とても使いやすいポイント。

毎回同じ反応が返ってくる。

だから、機械にとっても扱いやすいのです。

小さな動きを、正確な制御に変えられる。

こここそが、逆圧電効果の真価と言えるでしょう。

逆圧電効果は、小さな変化を確かな働きへと変える技術なのです!

逆圧電効果は身近な機器に使われている

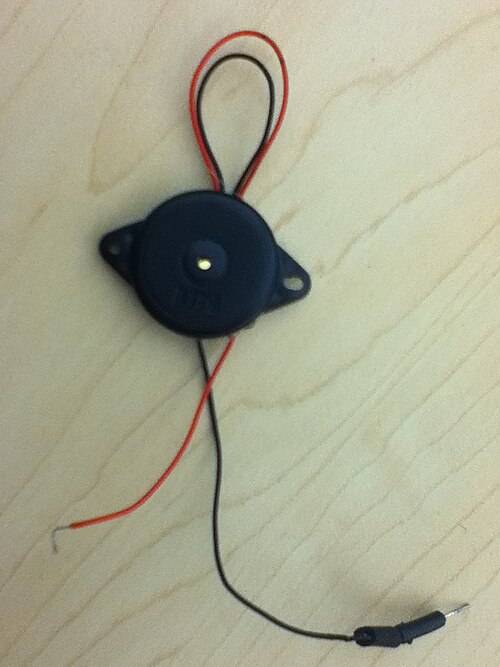

圧電スピーカー(ピエゾスピーカー)

電圧をかけると圧電素子がわずかに変形し、その振動が空気を揺らして音になる。電気を運動に変える逆圧電効果の利用例。

出典:『Piezo Speaker』-Photo by Boringuser / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

ここまで読んでくると、「やっぱり研究室とか、専門機器だけの話かな?」

そんなふうに感じるかもしれません。

でも実際は、逆圧電効果は、 私たちの生活のすぐそばにあります。

意識していないだけで、毎日のように、その恩恵を受けているんです。

![h4]()

電子音が鳴るブザー。

ピッという通知音。

その中では、圧電体が電気に反応して、細かくふるえています。

そのふるえが空気を揺らし、音になる。

仕組みは、とてもシンプルです。

- 部品点数が少ない。

- 構造が単純。

- だから、壊れにくい。

これも、逆圧電効果が選ばれる理由のひとつです。

![h4]()

超音波装置の中でも、逆圧電効果は欠かせません。

電気信号を与えると、圧電体が高速でふるえ、人には聞こえない音、 超音波を発生させます。

- 医療機器。

- 距離測定装置。

- 検査装置。

どれも、正確な超音波が必要な分野。

そこで、逆圧電効果が力を発揮しています。

![h4]()

さらに、精密機械の世界。

ナノレベルの位置調整。

ほんのわずかなズレも許されない場面。

こうした装置では、逆圧電効果による微小な動きが、そのまま武器になります。

人の手では不可能な精度。

でも、圧電体なら実現できる。

逆圧電効果は、見えないところで精密な動きを支えている。

ここは、ぜひ覚えておきたいポイントです。

逆圧電効果は、身近な音から精密機器まで、幅広い場面で活躍しています!

逆圧電効果とは、 電気を形の変化に変える現象のことです。

- 電気を流す。

- すると、材料がほんのわずかに動く。

- すると伸びる、縮む。

変化はとても小さく、目で見て確認できるようなものではありません。

でもその動き、いいかげんではなく、 毎回ほぼ同じ量・同じタイミングで起きます。

動きは小さい。

それでも、正確さと安定性は抜群。

ここが、逆圧電効果のいちばんすごいところです。

つまるとこ逆圧電効果は、小さな動きを武器にした「縁の下の力持ち」。

派手さはありませんが、機器の性能や信頼性を、足元から支えているんです。

そう考えてみると、身の回りの電子機器や装置が、今までとは少し違って見えてきますよね。

逆圧電効果っつーのはよ、「電気を流すことで物質がほんのちょっと動く」仕組みなんだぜ!そのわずかな動きが音や振動、繊細な機械の動きまで生み出してるってんだから、まさに“名脇役”ってわけだ、覚えとけよ!

|

|

|