絶縁体でも帯電するのはなぜ?

「絶縁体は電気を通さない」

そう聞くと

「じゃあ帯電なんてしないのでは?」

と思ってしまいますよね。

でも実際には、 プラスチックやゴムのような絶縁体でも静電気でバチッとすることがある

ここ、ちょっと不思議です。

金属みたいに電気がスッと流れるなら、「なるほど、電気が動くんだな」で終わるんですけど不思議ですよね。

そこでこのページでは

- なぜ電気を通さないはずの絶縁体が、電気をため込んでしまうのか。

- そしてなぜ、しつこく帯電が残るのか。

その理由を、順番にほどいていきましょう。

|

|

|

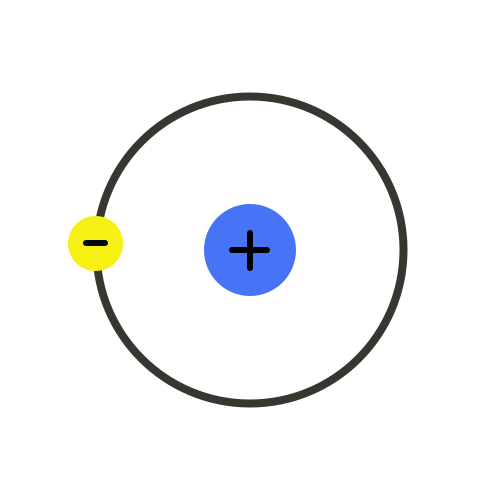

絶縁体でも電子は持っている

水素原子と電子の関係を示すシンプル図解

絶縁体も導体も、全ての物質は原子からできており、内部に電子をしっかり持っている。しかし、原子が集まって作る構造と結合のあり方によって「電子が動けない」という絶縁体たる性質を持つようになる。

出典:『Hydrogen Atom』-Photo by Blackout Sea/Wikimedia Commons CC0 1.0

まず大前提として、絶縁体にも電子はちゃんと存在します。

「電気を通さない」

と聞くと、なんとなく

「中に電気の材料が入っていない」

そんなイメージを持ってしまいがちですが、それはちょっとした誤解です。

電気を通さない、というのは、 電子が存在しないという意味ではありません。

ここ、最初につまずきやすいポイントです。

![h4]()

プラスチックも、ゴムも、ガラスも。

見た目や手触りは違っても、どれも原子でできています。

そして原子には、必ず電子が含まれています。

絶縁体だからといって、電子がゼロ、なんてことはありません。

導体と絶縁体の違いは、 持っているかどうかではなく、 どう振る舞えるか。

この点が本質です。

![h4]()

絶縁体の内部では、電子は原子に強く結びついていて、自由に動き回ることはできません。

でも、 表面の電子は話が別です。

摩擦や接触といった刺激が加わると、電子が別の物へ

ふっと移動してしまうことがあります。

- 内部はガッチリ固定。

- 表面はわりと柔軟。

この差が、帯電の入口になります。

![h4]()

電子が移動したあと、もし相手が金属などの導体なら、内部を伝って電子が広がり、すぐにバランスが取られます。

でも絶縁体では、それができません。

絶縁体では、動いた電子が元に戻りにくいため、そのまま帯電として残ります。

移動はできる。

でも戻れない。

この性質こそが、絶縁体でも帯電が起きる、最初で大きな理由です。

絶縁体にも電子は存在し、表面で移動した電子が内部へ逃げられないことで帯電が生じます。

電気が逃げにくいからたまりやすい

静電気が逃げにくいゴム底の革靴

ゴム底は電荷が地面へ抜けにくく、歩行の摩擦で静電気がたまりやすい。

出典:『Shoe-Blucher-Black with rubber sole』-Photo by Wikipedia-ce/Wikimedia Commons CC0 1.0

次に押さえておきたいのが、逃げにくさという視点です。

絶縁体は、電子が自由に移動しにくい。

だからこそ、一度かたよると、その状態がなかなか解消されません。

![h4]()

絶縁体の内部では、電子が原子に強く結びついています。

導体のように、中をスーッと流れることはできません。

この性質が、帯電を長引かせる原因になります。

「動けない」ことが、結果的に「残り続ける」ことにつながる。

そんな関係です。

![h4]()

金属なら、触れた瞬間に電気が流れて逃げます。

でも絶縁体には、 外へ逃げる通り道がほとんどありません。

そのため、移動した電子は、表面に居座り続けます。

流れない。

だから消えない。

ここが、絶縁体の性質です。

![h4]()

電子が動いて、しかも逃げ場がない。

この条件がそろうと、帯電は維持されます。

絶縁体は「電気を通さない」からこそ、「電気をため込みやすい」のです。

一見すると、ちょっと逆に思える性質ですが、ここが絶縁体の特徴。

- 電気を流さない。

- だからこそ、電気がその場に残ってしまう。

そう理解すると、すっと納得できます。

絶縁体は電気が内部や外部へ逃げにくいため、帯電した状態が長く続きます。

摩擦や接触で電子が移る

では、その電子はいつ、どうやって動くのでしょうか。

答えは、とても身近なところにあります。

特別な装置や実験は、必要ありません。

![h4]()

物どうしをこすると、表面は何度も接触しては、引きはがされます。

その瞬間、 電子だけが片方に移ることがある。

これが、摩擦による帯電です。

絶縁体どうしの摩擦ほど、この影響は顕著になります。

だからこそ、プラスチックやゴムで静電気が起きるわけですね。

![h4]()

実は、強くこすらなくても、電子は移動します。

ただ触れるだけでも、わずかなやり取りは起きています。

特に乾燥した環境では、この影響が無視できません。

気づかないうちに、じわじわ帯電。

そして忘れたころに

「バチッ。」

──よくある流れですね。

![h4]()

問題は、そのあと。

絶縁体では、移った電子が、元の場所へ戻るルートがありません。

つまり電子は移動できても、戻れないため、帯電として固定されます。

導体なら、内部を通ってバランスが取れますが、絶縁体ではそれができない。

これが、絶縁体でも帯電が起き、しかも残りやすい、決定的な理由です。

摩擦や接触で移動した電子が戻れないことが、絶縁体の帯電を引き起こします。

絶縁体でも帯電する理由は、矛盾ではありません。

- 電子は存在し、動くこともある。

- ただし、逃げ道がない。

- 戻る道もない。

その結果として、電気がたまった状態が続く。

それが、 絶縁体の帯電です。

仕組みがわかると、「なぜプラスチックで静電気が起きやすいのか」も、ちゃんと説明できるようになりますよ。

絶縁体でも帯電するのはよ、電子が中に逃げられず、表面にピタッと残っちまうからなんだぜ!電気が通らねぇからこそ、逆に「たまりやすい」ってわけだ!

|

|

|