電気を知る、それは「世界の仕組み」を知ること

「電気を知ること」とはずばり「目に見えないけど生活の全部に関わる力の正体」を探ることです。

スマホが動いてるのも、冷蔵庫が冷えてるのも、雷がビカッと光るのも…そのすべてに共通してるのが電気。でもその正体って、ちゃんと説明しようとするとちょっと難しい。でも大丈夫、このページでは電気の基本のキから、自然現象との関わりや応用例、学問としての電気、そして現代社会が抱える問題まで、ひとつずつ丁寧に解説していきます!

|

|

|

電気の基礎知識

電気って、簡単に言えば「電子という小さな粒が移動することで生まれるエネルギー」なんです。電子っていうのは原子のまわりをぐるぐるまわってる、小さな小さなマイナスの電気をもった粒のこと。

![h4]()

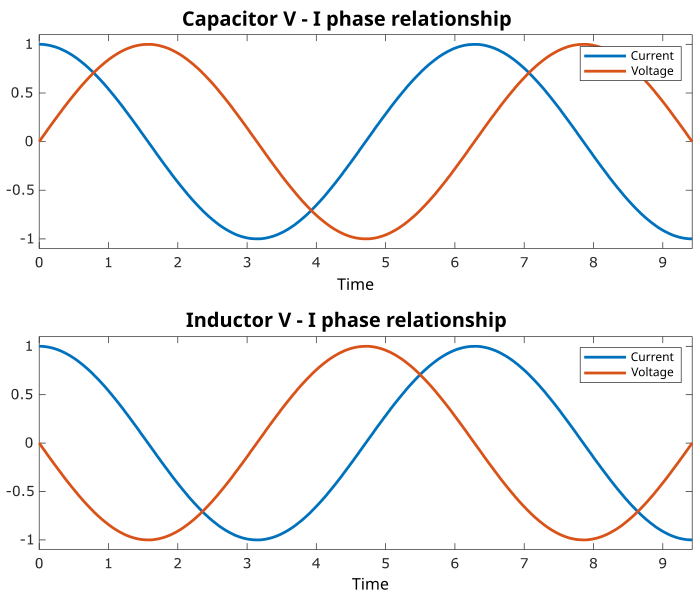

まず大事なのが電流と電圧の違い。電流は「電子の流れる量」、電圧は「その流れを起こす力」です。水に例えると、電流は水の量、電圧は水の勢いって感じ。

コンデンサとインダクタにおける電圧と電流の位相関係を示した図で、電気回路における位相差の理解に役立ちます。

出典:Andel /Wikimedia Commons Public Domainより

![h4]()

電気が通る物質を導体(どうたい)、通らない物質を絶縁体(ぜつえんたい)って言います。銅や鉄は導体、ゴムや木は絶縁体。つまり、電気は素材によって通りやすさがぜんぜん違うんです。

送電線に取り付けられた陶器製の絶縁体。導体(電線)と支柱との間で安全な絶縁を確保する役割を担います。

出典:Title『Power_line_with_ceramic_insulators』-Jarek Tuszyński / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0より

電気の歴史

実は人類と電気のつきあい、けっこう長いんですよ。だけど最初は「光る石」や「雷の神様」みたいに、自然現象として不思議がられてただけでした。

![h4]()

紀元前の古代ギリシャでは、琥珀(こはく)をこすると軽いものが引き寄せられるってことが発見されていて、それが今の「エレクトロン(電子)」という言葉の由来になったんです。

琥珀は電気研究の始まり

出典:Anders L. Damgaard /GNU Free Documentation License,Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0より

![h4]()

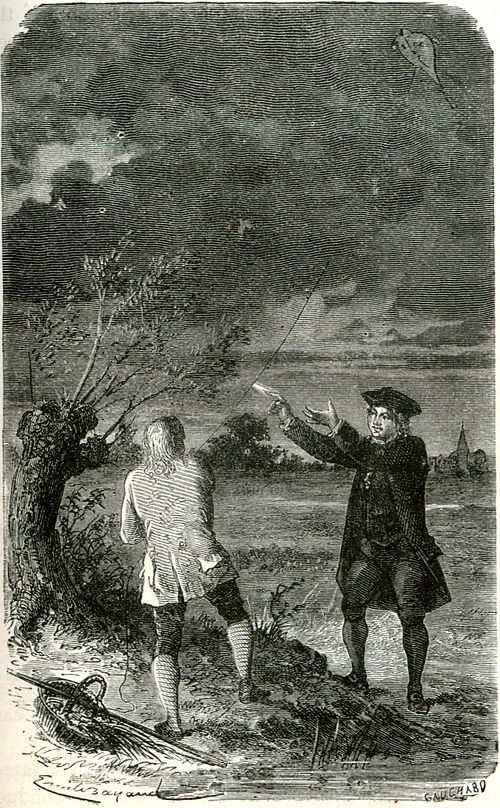

18世紀、アメリカのベンジャミン・フランクリンが雷と電気が同じものだと証明するために、雷の中で凧をあげるという実験をしました(ほんとにやばいほど危険なこと!)。これが自然界の電気の理解の第一歩でした。

ベンジャミン・フランクリンの雷実験

雷が静電気と同じ性質をもつ電気現象であることを凧を使った実験によって実証。

その成果が避雷針の発明へとつながった。

出典:Le Roy C. Cooley /Wikimedia Commons Public Domainより

![h4]()

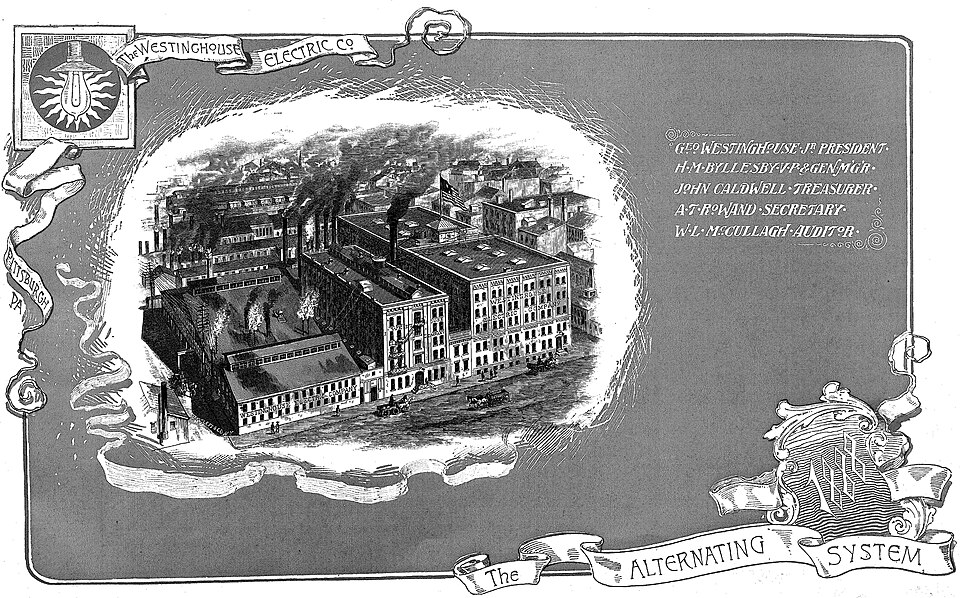

19世紀にはトーマス・エジソンが直流(DC)電源を、ニコラ・テスラが交流(AC)電源を提案して、壮大な電流戦争が勃発!最終的に送電に有利な交流方式が広く使われることになったんです。

電流戦争中、ウェスティングハウスの交流電源システムを宣伝するカタログ/1888年

出典:Westinghouse Electric /Wikimedia Commons Public Domainより

電気の自然現象

電気って、何も人間が作り出したものだけじゃありません。自然界でもめちゃくちゃパワフルに登場してるんですよ!

![h4]()

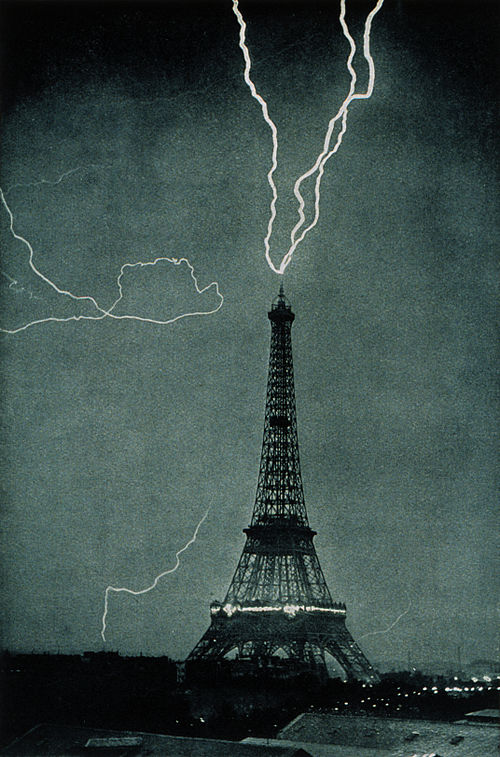

空にバリバリ響く雷は、雲の中でたまった電気が一気に放電される現象。そしてセーターを脱ぐとバチッとなるあれが静電気。どちらも電気が「たまりすぎた結果」なんです。

エッフェル塔に落雷する瞬間(1902年)

都市環境での雷の初期の写真の一つ。

出典:Gabriel Loppé /Wikimedia Commons Public Domainより

![h4]()

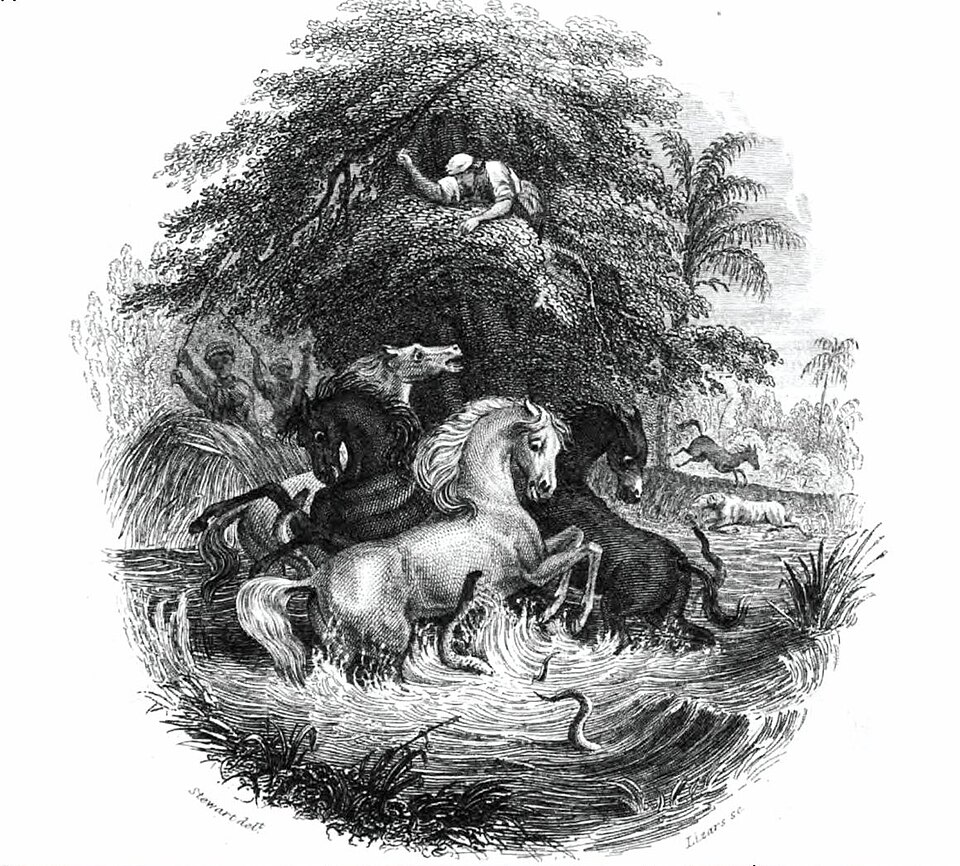

電気ウナギやシビレエイは、体の中で電気を作り出して自分の身を守ったり、獲物をしとめたりしてるんです。これ、体内の特殊な細胞で電流を生み出してるってわけ。

デンキウナギ

南米の淡水域に生息し、獲物の捕獲や外敵からの防御、周囲の環境の感知のために放電能力がある

出典:David J. Stang / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0より

![h4]()

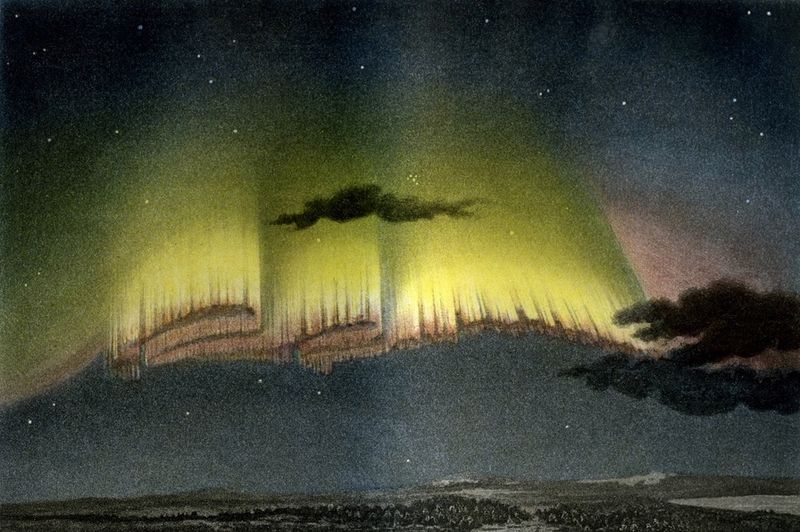

空にゆらめくオーロラは、太陽からの荷電粒子が地球の磁場に沿って極地の上空に到達し、大気中の原子や分子と衝突して発光する、電気的なプロセスによって引き起こされる現象です。この幻想的光景にも電気が関わってるんです!

1839年1月19日にノルウェー北部のボッセコップで観測されたオーロラを描いた挿絵。。

出典:Amedee Guillemin /Wikimedia Commons Public Domainより

電気の応用例(ジュール熱や電気分解など)

電気は使い方次第で、熱にも化学変化にもエネルギーとしても変身します。ここがまた面白いところ!

![h4]()

ジュール熱っていうのは、電気が流れるときに発生する熱のこと。たとえば電気ストーブや電気ケトル、トースターなんかはこの原理であったかくなるんですよ。

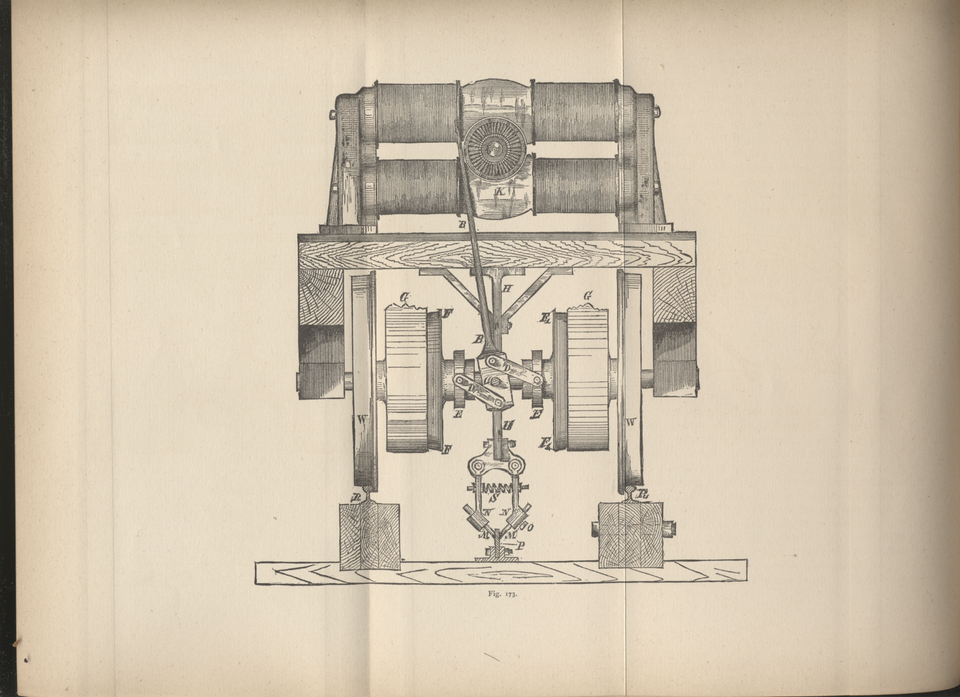

ジュールが熱と仕事の等価性を示すために使用した実験装置(1845年)

出典:Photo by Gaius Cornelius /Wikimedia Commons Public Domainより

![h4]()

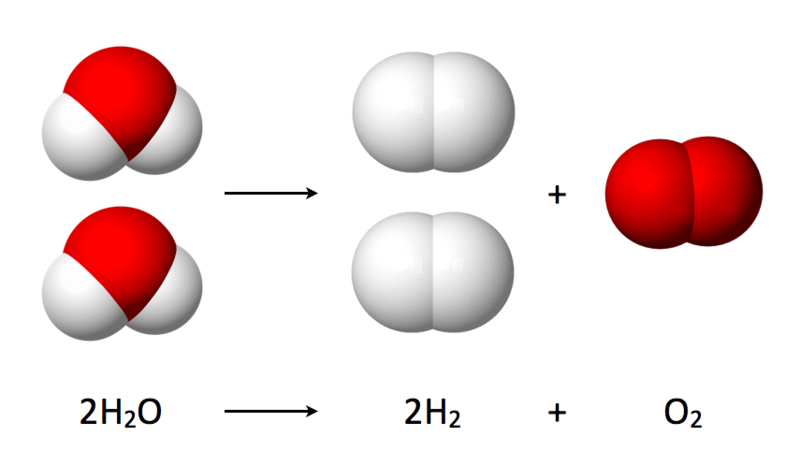

水に電気を通すと水素と酸素に分かれる、これが電気分解。他にも金属を抽出したり、メッキ加工に使われたりと、化学の現場で大活躍!

水の電気分解における化学反応を示す図

出典:Title『Electrolysis_of_Water』-Photo by JSquish / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0より

![h4]()

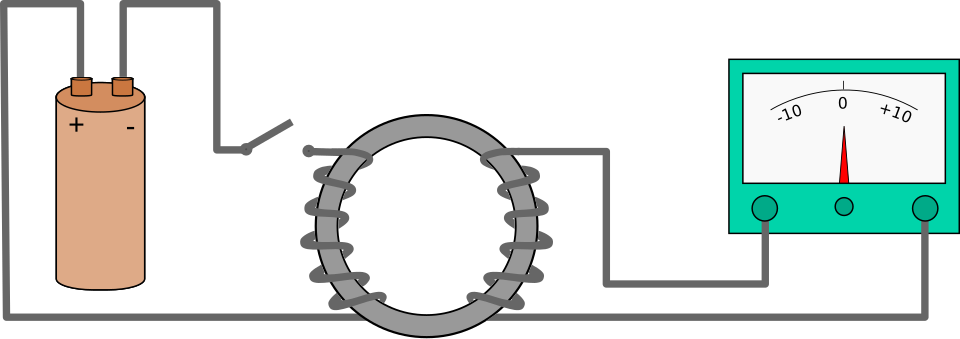

電磁誘導とは、コイルの中に磁石を動かすと電気が生まれる現象。発電機やモーターの基本原理で、これがあってこそ、今の生活があるって言っても過言じゃないです!

ファラデーの電磁誘導実験を示す図

出典:Photo by Eviatar Bach / CC0 1.0より

電気の学問分野

電気は「学問」としても、ものすごく幅広く研究されてるんです。理論から応用、そして生物や医療の世界まで、いろんな分野に顔を出してますよ。

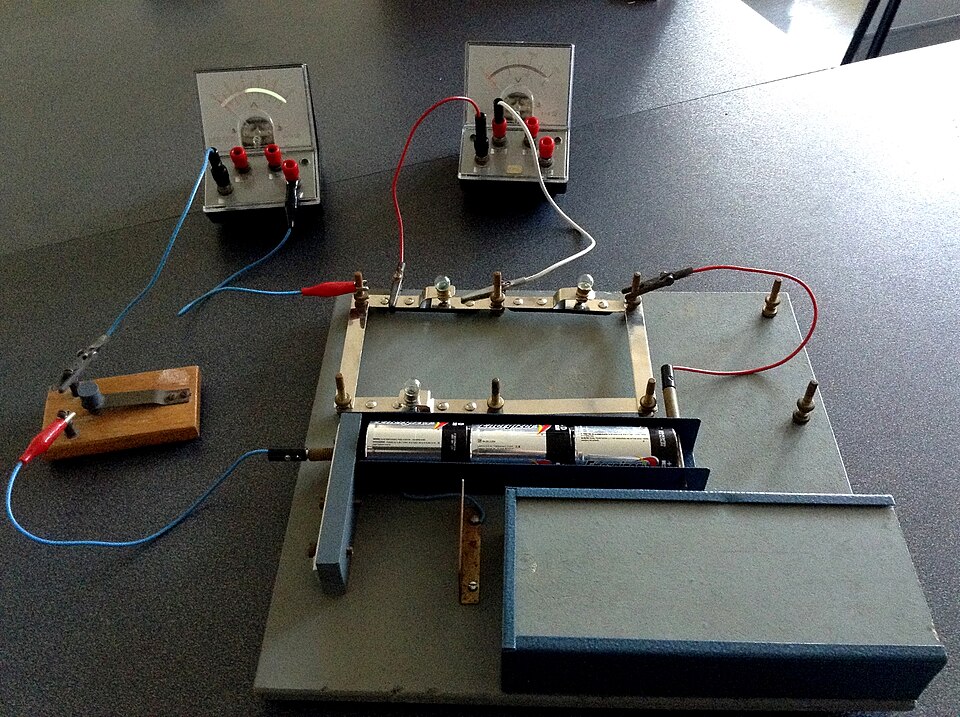

![h4]()

電気工学は、電気回路やモーター、発電、通信といった電気の仕組みを設計・制御する技術の学問。エンジニアを目指す人たちの王道です!

電気工学の基本的な概念や構成要素を示す図

出典:Photo by Bradley A. Fiske (1854–1942) / public domainより

![h4]()

電子工学は、ICチップやスマホのような電子機器を扱う分野。電気を使ってどんな情報処理ができるかに注目してます。

電子工学を象徴するアイコン

出典:Photo by Bruce The Deus / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0より

![h4]()

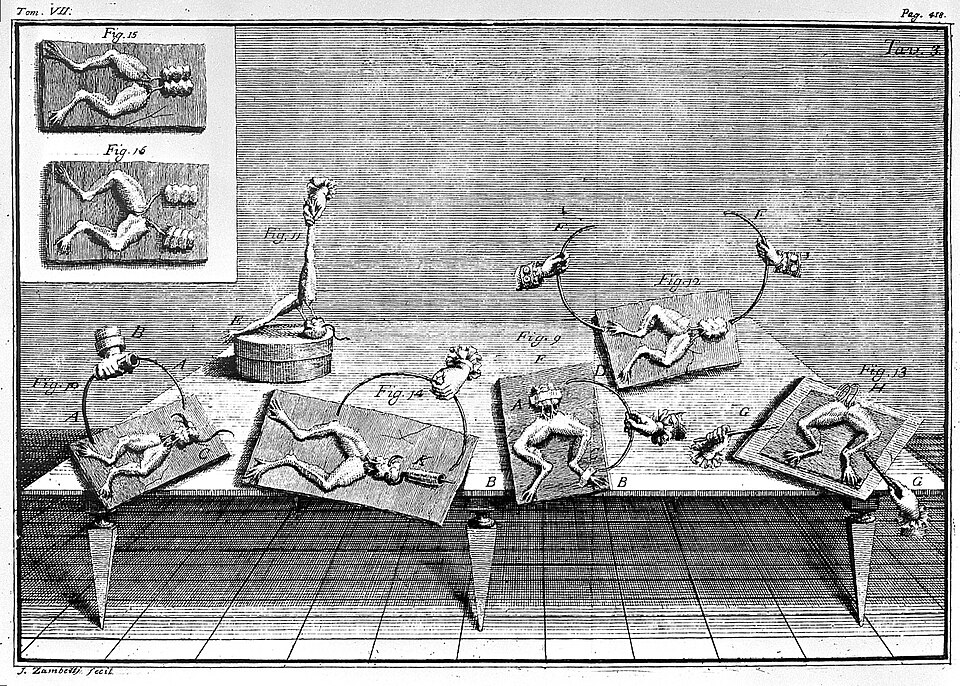

これはちょっと変わり種!電気生理学は、人間や動物の神経や筋肉がどんなふうに電気信号で動いてるのかを調べる分野。医療にもめっちゃ関わってきます。

ルイージ・ガルバーニによるカエルを用いた電気生理学の実験

出典:Photo by Wellcome Collection / CC BY 4.0より

電気の社会問題

ここまで見てきたように便利な電気。でも、使い方や供給方法によってはさまざまな社会問題を生むこともあるんです。

![h4]()

電気を生むには発電所が必要。でも、人口が増えて需要が増えると供給が追いつかなくなることも。夏場の節電呼びかけなんか、まさにこれが原因。

スウェーデン・トゥントルプで発生した夜間の停電の様子(2023年3月)

出典:Photo by W.carter / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0より

![h4]()

火力発電ではCO2が出るし、原子力は放射性廃棄物の問題があります。だからこそ、再生可能エネルギーの活用が注目されてるんですね。

マンダレー天然ガス火力発電所

出典:Title『Coal-fired_Power_Plant』-Photo by Rennett Stowe / CC BY 2.0より

![h4]()

家庭や工場で、無断で電気を引っ張って使う「電気窃盗」という犯罪も。さらに、感電事故や火災など、身近にあるからこそ注意が必要なんです。

南アフリカ・ケープタウンのフィリッピ・イースト地区で、電気窃盗によって破損された電力ボックス

出典:Photo by Discott / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0より

電気ってのはよォ、目ぇには見えねぇクセに、この世界をグワングワン動かしてるとんでもねぇエネルギーなんだぜ!電気を知るってのはなァ、「目に見えねぇけど、オメーの生活の全部にガッツリ関わってくる力の正体を暴いてやる」ってことよ!

これ知ってるだけでよォ、スマホの充電ひとつでも「へっ、オレってやっぱ知ってる男だな」って気分になれるってモンよ!

|

|

|