電気の単位を知る、それは「見えないエネルギーの尺度」を知ること

電気って、私たちの生活に欠かせない存在だけど、「電気の単位」って聞くと、ちょっとピンとこない人も多いかもしれません。アンペア、ボルト、ワット…名前は聞いたことあるけど、それぞれどんな意味なの?って思いますよね。

このページでは、そんな電気の単位について、基本からやさしく解説していきます。電気の単位はそれぞれの役割がちゃんと分かれているんですよ!

|

|

|

電気の流れを表す単位「アンペア」

まず電気の強さ(流れの量)を表す単位が「アンペア(A)」です。これは電流の単位で、「1秒間にどれだけの電子が流れてるか」を表してるんですよ。

たとえば蛇口をひねったときの水の量みたいなイメージ。たくさん流れてればアンペアも大きく、ちょろちょろなら小さくなる感じです。

ちなみに、0.1アンペアくらいでも人の体には結構なショックを与えるので、電気の強さには注意が必要なんですよ。

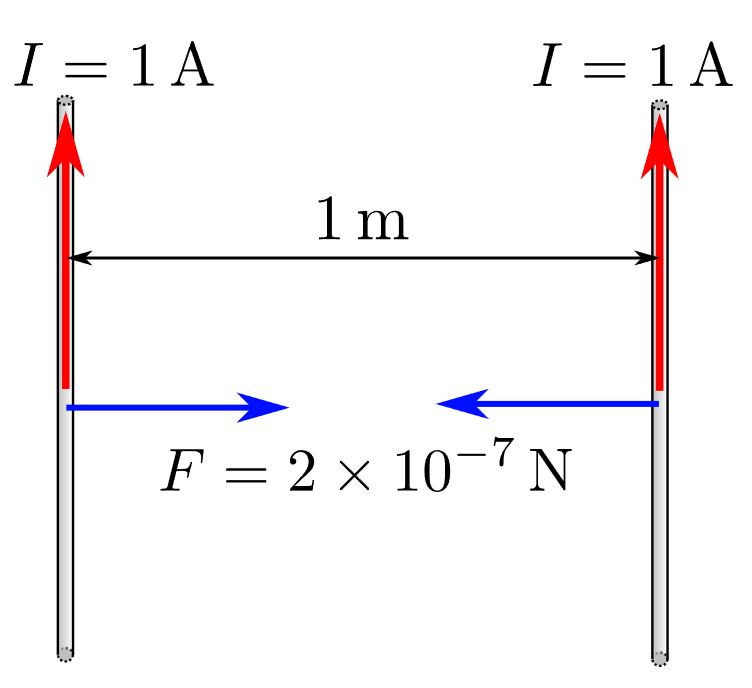

アンペアの定義を示す図

出典:Photo by Danmichaelo / Public domainより

この画像は、「1アンペアとは、真空中で1メートル離れた2本の無限に長い直線導体に、1メートルあたり2×10⁻⁷ニュートンの力を生じさせるような電流の強さ」というアンペア(電流のSI単位)の定義を視覚的に示したものです。

ちょっとややこしいですが、電流は目に見えないし、直接測りにくいです。なので電流が生み出す「磁場による力(アンペールの力)」という物理的に測れる現象を基準にして定義されているわけですね。

ただしこれは2019年以前の旧定義であることに注意!

この旧定義には、

- 実現困難:無限に長い導体や完全な真空を実現することは不可能

- 測定困難:微小な力(2×10⁻⁷ N/m)を正確に測定するのは技術的に難しい

といった問題があったことから、2019年にアンペアの定義は以下のように変更されました。

「1アンペアは、1秒間に1クーロンの電荷が流れる電流」

この新定義では、基本物理定数である素電荷(e)を基準としています。

電気を押し出す力「ボルト」

次に出てくるのが電圧を表す「ボルト(V)」。これは電気をどれくらい強く押し出すか、つまり“勢い”を表す単位なんです。

水の例で言えば、高いところから水を流せば勢いがつくように、ボルトが高いほど電気の押し出す力が強くなります。

家庭のコンセントは日本だとだいたい100ボルト。でも海外では220〜240ボルトが一般的な国も多いんです。この違い、実はけっこう大事なんですよ!

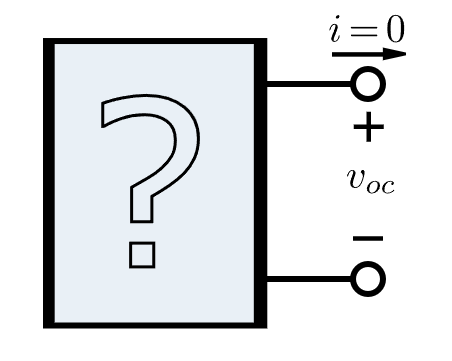

開回路電圧の図解

電源の出力端子が接続されていない状態での電圧(開回路電圧)を示す図解

出典:Photo by Inductiveload / Public domainより

この図は、電源の出力端子が接続されていない状態、すなわち開回路の状態での電圧(開回路電圧)を示しています。

電圧とは、電気的なポテンシャルの差を表し、電流を流すための「圧力」にあたるわけなので、この図は、電圧の基本的な概念を視覚化してくれてるんですね。

電気がどれだけのエネルギーを使ったか「ワット」

家庭用電気メーター

電力消費量(ワット)を測定し、電気料金の算出に使用される家庭用電気メーター

最後に、電力の単位「ワット(W)」です。これはアンペアとボルトをかけ算したもので、「どれだけの仕事(エネルギー消費)をしてるか」を表してます。

たとえば100ボルトで1アンペアの電流が流れていたら、100ワットの電力ってこと。

家電製品を買うときに「このドライヤーは1200W」とか「この電子レンジは700W」って書いてあるのを見たことあると思います。これはどれだけ電気を使うかっていう目安なんですよ。

電気の単位ってのはいろいろあるけど、それぞれ「流れる量(アンペア)」「勢い(ボルト)」「使う力(ワット)」って意味が違うんだぜ!これを知っときゃ、家電選びや節電にもバッチリ役立つってわけよ!

|

|

|