導体を知る、それは「電気の通り道」を知ること

電気がスーッと流れるものと、全然流れないもの。実はこれ、「物の性質」の違いなんです。このページでは、導体というのは「電気をよく通す物質」ってことを、身近な例や理由とあわせてわかりやすく解説していきます!「どんな素材が導体?」「なんで電気を通すの?」って疑問もバッチリ解決しますね。

|

|

|

導体は「電気が通りやすい素材」

アルミ導体架橋ポリエチレン絶縁電線

6600V架空線に使用されるアルミニウム導体の電線(被覆を剥がした状態)

出典:Photo by Togabi / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0より

導体(どうたい)とは、ズバリ電気をスムーズに通す物質のこと。つまり、電気の流れをジャマしない、通り道になってくれる材料なんです。

代表的なものといえば、やっぱり金属。特に銅(どう)やアルミニウムは、家庭の電線などでも大活躍してます。

たとえば──

- 電線の中身:銅が使われてる

- アルミホイル:電気を通すから実験にも使える

って感じ。電気が流れるには「通り道」が必要で、導体はその役目をしっかり果たしてくれるんですね!

なんで導体は電気を通すの?

ここがちょっと不思議なポイント。でも理屈は意外とシンプル!

金属の中には自由に動ける電子(自由電子)がたくさんあるからなんです。

この自由電子たちは、外から電圧がかかると一斉にズラッと動き出します。これが電流の正体!つまり、電子が自由に動ける=電気が流れるってことなんですね。

逆に、電子がガッチリ固定されちゃってる物質は、電気が流れにくい=絶縁体(電気を通さないもの)になります。

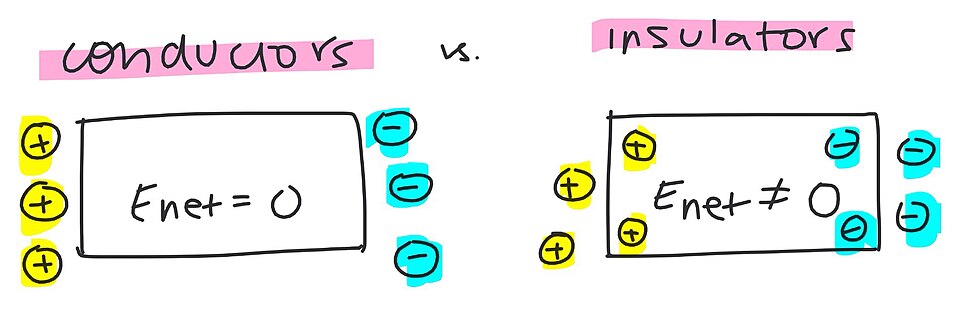

導体(左)と絶縁体(右)の比較図

出典:Photo by Siyer300 / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0より

上の図は、「導体(conductor)と絶縁体(insulator)の違い」を、電場(E)の働きという視点からわかりやすく示したものです。

導体(conductor)の特徴(左側)

- 外からプラスの電荷(+)とマイナスの電荷(-)を近づけると…

- 導体の中の自由電子が移動して、外の電場を打ち消すように分布します。

- その結果、中の電場(Enet)は 0(ゼロ)になります。

すなわち導体の中では電場が働かない= 電気がよく流れる性質に繋がっています。

絶縁体(insulator)の特徴(右側)

- 外から同じように電荷を近づけても…

- 電子が自由に動けないため、電場を完全には打ち消せません。

- だから、中の電場(Enet)は 0 にならない。

すなわち絶縁体の中では電場が残る= 電気を通しにくい性質につながっています。

まとめると…

- 導体:中の電子が動いて、外の電場を打ち消せる → Enet = 0

- 絶縁体:電子が動けず、電場を打ち消せない → Enet ≠ 0

図は、「電気を通す・通さない」の違いが、電子の自由度と電場の中の様子に表れていることを、ものすごくシンプルに見せてくれてるんです!

導体と絶縁体の見分け方

日常生活で見かけるもので、「これって導体かな?」って迷うこともありますよね。そんなときのために、代表的な例をチェック!

導体の例

- 銅(電線)

- アルミニウム(アルミホイル)

- 鉄、金、銀(全部金属!)

絶縁体の例

- プラスチック(コードの外側)

- ゴム(電線のカバー)

- 木やガラス(普通は電気通さない)

身近なもので試してみたいときは、電池と豆電球を使って導通テストするのも楽しいですよ!

導体って言葉、難しく感じるかもしれねぇが、実は「電気が通りやすい素材」のことを言ってるだけなんだ。電気を流す上で絶対に欠かせねぇ存在だから、絶縁体とセットでバッチリ覚えとけよ!

|

|

|