絶縁体を知る、それは「電気を止める力」を知ること

電気って、実はなんでもかんでも流れていくわけじゃないんです。スイッチを入れたら必ず電気が通る、そんな万能選手ではありません。ちゃんと、「流れやすい物」と「流れにくい物」が分かれています。

この性質を知っているかどうかで、電気との付き合い方はかなり変わります。感電やショートといったトラブルを防げたり、安全に電気を使えたり。地味だけど、とても大事な知識なんですね。

そして電気をほとんど通さない物質は「絶縁体」と呼ばれ、プラスチックやゴム、ガラスなど、私たちの身の回りにはたくさんあります。電線がむき出しじゃないのも、コンセントの外側が金属じゃないのも、全部この性質をうまく利用しているからなんです。

このページでは、 絶縁体とは何なのか、 どんな物が絶縁体にあたるのか、そしてなぜ安全に欠かせない存在なのかを、順番に、かみ砕いて解説していきます。

「電気はこわいもの」ではなく、「性質を知れば、ちゃんと扱えるもの」。その第一歩として、まずは絶縁体から押さえていきましょう。

|

|

|

絶縁体とは何か

鉄道用セラミック絶縁体

鉄道の架線支持に使用されるセラミック製の絶縁体

絶縁体(ぜつえんたい)というのは、かんたんに言うと電気がとても通りにくい物質のことです。

「まったく通さない」というより、ほぼ流れないようにブレーキをかけてくれる存在、と考えるとイメージしやすいですね。

絶縁体は、電気の通り道をコントロールして、事故を防ぐための重要な素材です。

たとえば、私たちの身の回りには、こんな絶縁体があります。

- プラスチック

- ゴム

- ガラス

- 木材(乾いている状態)

どれも一度は見たり触ったりしたことのある素材ばかりですよね。

でも実は、これらは共通して電気が流れにくいという性質を持っています。

![h4]()

絶縁体は、いわば「電気を止める壁」のような存在です。

電気が勝手に外へ逃げたり、人の体に流れ込んだりしないよう、しっかりガードしてくれます。

もしこの壁がなかったら、電気は思わぬ方向へ流れてしまいます。

そうなると、感電や火花、機器の故障といったトラブルにつながりかねません。

![h4]()

電源コードの外側が、プラスチックやゴムで覆われている理由。

それはまさに、絶縁体の力で安全を守るためです。

中の金属線だけが電気を流し、外側の絶縁体がそれを閉じ込める。

この役割分担があるからこそ、私たちは安心して電気を使えています。

つまり絶縁体は、目立たないけれど縁の下の力持ち。

電気を安全に使うために、欠かせない存在なんですね。

なんで絶縁体は電気を通さないの?

理由はちゃんとあって、絶縁体の中には電子が自由に動けないんです。

電気が流れるってことは、電子が中を動き回ってる状態。でも絶縁体の中では、電子たちがガチガチに固定されてて、動くスペースがないんです。だから電気が通れない=流れないってわけ。

逆に、電子がスイスイ動ける物質は導体(電気を通す素材)になります。

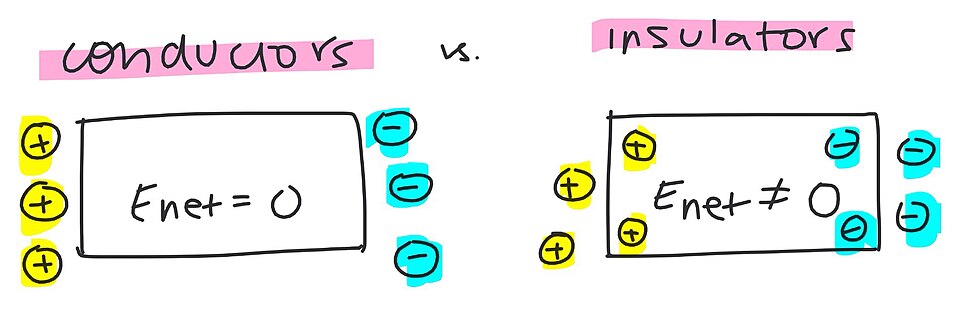

導体(左)と絶縁体(右)の比較図

出典:Photo by Siyer300 / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0より

上の図は、「導体(conductor)と絶縁体(insulator)の違い」を、電場(E)の働きという視点からわかりやすく示したものです。

導体(conductor)の特徴(左側)

- 外からプラスの電荷(+)とマイナスの電荷(-)を近づけると…

- 導体の中の自由電子が移動して、外の電場を打ち消すように分布します。

- その結果、中の電場(Enet)は 0(ゼロ)になります。

すなわち導体の中では電場が働かない= 電気がよく流れる性質に繋がっています。

絶縁体(insulator)の特徴(右側)

- 外から同じように電荷を近づけても…

- 電子が自由に動けないため、電場を完全には打ち消せません。

- だから、中の電場(Enet)は 0 にならない。

すなわち絶縁体の中では電場が残る= 電気を通しにくい性質につながっています。

まとめると…

- 導体:中の電子が動いて、外の電場を打ち消せる → Enet = 0

- 絶縁体:電子が動けず、電場を打ち消せない → Enet ≠ 0

図は、「電気を通す・通さない」の違いが、電子の自由度と電場の中の様子に表れていることを、ものすごくシンプルに見せてくれてるんです!

絶縁体は身近なところで大活躍!

エアコン配管のゴム製断熱材

家庭用エアコンの配管に使われる発泡ゴム製の絶縁材。熱と電気の両方を遮断する役割を担っています。

「電気を通さない」。

それだけ聞くと地味に感じるかもしれませんが、実はこの性質、私たちの暮らしをがっちり支えています。家の中を見回してみると、絶縁体が使われていない場所を探すほうが大変なくらいです。

絶縁体があるからこそ、電気は「便利で安全な存在」として使えています。

たとえば、身近なところだとこんな例があります。

- コンセントのカバー

- 電化製品のコード

- ドライバーの持ち手

ここからは、それぞれがどんな役割を果たしているのか、もう少しだけ掘り下げてみましょう。

![h4]()

コンセントの表面がプラスチックでできているのは、触れても感電しないようにするためです。

もしここが金属むき出しだったら、差し込むだけでヒヤッとする存在になってしまいますよね。

絶縁体が外側を覆うことで、電気は中だけを流れ、人の手には届かないようになっています。

![h4]()

電化製品のコードは、中に金属の電線が通っています。

でも、その外側はゴムやビニールといった絶縁体でしっかりガードされています。

このおかげで、コードを触っても安全。

電気は決められた通り道だけを流れ、外へ漏れ出しません。

見た目はシンプルですが、安全設計のかたまりです。

![h4]()

工具のドライバーも、よく見ると持ち手部分はゴムや樹脂製。

これは手元まで電気が伝わらないようにするためです。

電気工事や修理の場面では、とくに重要なポイント。

絶縁体の持ち手があるからこそ、作業者は安心して工具を扱えます。

こうして見てみると、 絶縁体がなかったら、電気はかなり危険な存在になってしまいます。

目立たないけれど欠かせない。絶縁体は、毎日の生活を裏側から守り続けているんですね。

絶縁体って言葉はなじみ薄いかもしれねぇが、実は「電気を通さねぇ素材」のことを指してるんだ。電気の事故防止には絶対欠かせねぇ存在だから、導体とセットでバッチリ覚えとけよ!

|

|

|